Vient de paraître, aux Éditions d’une rive à l’autre, le livre de Bastien Deschamps et Sophie Djigo Penser avec la frontière. Retraçant les trajectoires de personnes exilées qui tentent de traverser le fleuve Evros, entre la Grèce et la Turquie, le photographe et la philosophe offrent aux lecteur·ices des clés pour comprendre ce qu’il se joue aux marges de l’Europe. Second volet, avec Sophie Djigo, de notre série consacrée à cet ouvrage.

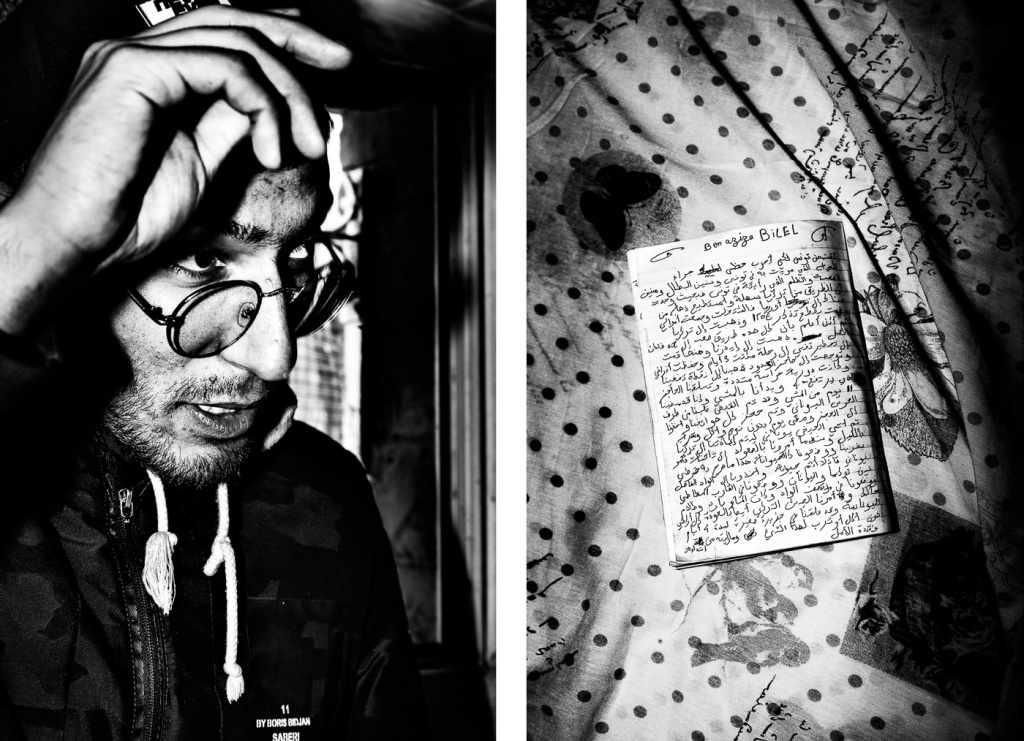

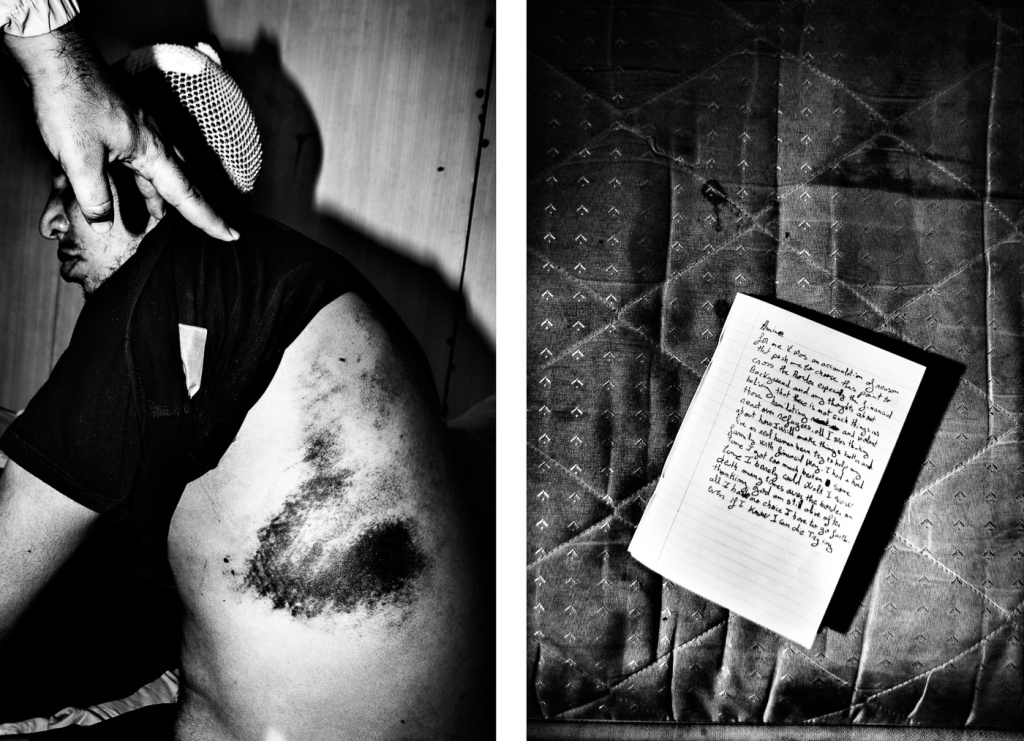

Penser avec la frontière s’ouvre en décrivant le dos de Youssef, « qui ressemble à une photographie aérienne de la vallée de l’Evros. » Comment avez-vous procédé pour écrire à partir des photos de Bastien Deschamps ? Selon vous, les photographies doivent-elles nécessairement être accompagnées de mots si l’on veut en faire surgir du sens ?

Ce projet était tout à fait inédit pour moi. Habituellement, je fais du terrain, mais là, je suis partie d’un corpus photographique déjà constitué. Cette contrainte a en même temps été la matrice de l’écriture. L’idée n’a surtout pas été de légender les photos mais, plutôt, de faire comme n’importe quel lecteur : entrer dans cette écriture photographique et voir ce qu’elle me disait, à moi — avec mon bagage sur les questions migratoires. Et effectivement, les photos de Bastien sont très immédiates en première lecture. Elles questionnent beaucoup : c’est une coïncidence facile pour mener un travail philosophique.

Le sujet m’a beaucoup intéressée, parce que la question de la mise en visibilité des migrants est très épineuse. Soit ils sont invisibilisés par les dispositifs politiques, soit ils sont mis en visibilité sous la forme de victimes, dans des conditions complètement misérables — qui, du coup, court-circuitent complètement leur agentivité, leur dimension de sujet politique. Ou alors, ils sont visibilisés sous la figure du criminel, du terroriste. C’est toujours très compliqué de mettre en image, parce que ces dernières ont des effets. Je me souviens très bien de cette photographie, prise par un journaliste, du petit Aylan, à la frontière gréco-turque. Ce cadavre, échoué sur une plage, avait suscité un « élan de compassion ». Je n’aurais pas collaboré à ce projet si les photos de Bastien avaient été dans cette direction-là. Mais il ne s’agit pas de ça : son but est de documenter une frontière où, en plus, la question de l’image est très complexe. À cause du périmètre militaire, il n’est pas possible de se rendre à proximité pour faire des prises d’images. De fait, beaucoup de photos sont volées, en quelque sorte.

C’est peut-être pour cette raison que Bastien Deschamps a accentué le flou, dans certaines photos ?

Exactement. Ce n’est pas un flou esthétique, mais bien parce que la photo est prise sur le vif, dans un moment où il n’est pas possible de cadrer, de se poser — notamment pour les photos très proches du fleuve. Notre travail vise aussi à documenter les violences. Une ONG le fait, Border Violence Monitoring Network, mais en se basant principalement sur des témoignages de gens victimes de violences recueillis quand ces derniers ont réussi à franchir le fleuve et qu’ils sont arrivés à Thessalonique, en Grèce, trois semaines plus tard. Or, capturer ces violences sur le vif est essentiel pour les documenter.

Certaines photos de Bastien Deschamps montrent des visages ; d’autres, non. Comment gérer cette tension entre la nécessité de montrer un visage pour que les populations puissent s’identifier aux vécus des personnes exilées et l’impossibilité de le faire afin de préserver leur sécurité ?

C’est au cas par cas. Mais je peux dire, à partir de mon expérience et de celle de Bastien — qui convergent —, que nous craignons davantage pour la sécurité des personnes que l’on photographie que l’inverse. Dans Aux Frontières de la démocratie (Le Bord de l’eau, 2019), j’avais laissé tous les noms. À partir du moment où des relations de confiance avec les premiers concernés se nouent, c’est très rare qu’ils nous demandent de flouter les visages ou de changer leurs noms. Et c’est le cas parce qu’ils nous mandatent pour documenter ce qu’ils vivent. C’est très présent dans le travail de Bastien. Je suis toujours très embarrassée par le côté voyeuriste que peut recouvrir le fait de montrer des corps racisés victimes de violences quand c’est fait par des personnes non-racisées, comme Bastien et moi. Mais là, le contexte est différent : eux nous donnent la charge de la preuve. Ils ont dit à Bastien : regarde et montre. Dis aux Européens ce qu’il se passe sur la frontière Evros. Et moi, j’ai complètement vécu ça à Calais. Des gens me disaient : « ça, mets-le dans ton livre. Il faut que les gens sachent. » Quand on est porteurs de ces espèces de mandats, on a toute la légitimité pour montrer — avec l’accord, bien évidemment, des intéressés.

Dans votre texte, vous soulignez l’absurdité et l’inhumanité de la politique sécuritaire européenne qui, en refoulant les personnes exilées à ses frontières, « ne diminue pas le nombre de ceux qui passent, mais augmente le nombre de ceux qui meurent. » Pourquoi, selon vous, cette politique perdure-t-elle ? Quel est son but ?

C’est initialement une politique de management migratoire. Si on creuse un peu d’un point de vue philosophique, on trouve ces théories chez Bimal Ghosh, économiste et professeur d’administration publique. Il a beaucoup travaillé dans des instances internationales et sa théorie du management migratoire est dominante dans les théories des migrations. Il part du principe que l’on n’a pas besoin d’exercer de la répression aux frontières : il suffit, dans une stratégie très libérale et ouverte, d’administrer les flux — avec, en creux, le postulat métaphysique d’une main invisible qui auto-régulerait les arrivées. Et, de temps en temps, il faudrait exercer un peu de contrôle pour compenser les moments où cela fonctionne moins bien. Il y a donc ce versant qui fait passer ces politiques migratoires pour des politiques gestionnaires, purement pragmatiques et techniques, comme si elles étaient complètement dépolitisées. Et je pense que c’est là-dessus qu’il faut être très vigilant, parce que ce sont, en fin de compte, des projets politiques au sens plein du terme. Ils n’ont strictement rien à voir avec ce vernis technocratique incarné par exemple par le Pacte migratoire européen. Sous couvert de mesures très libérales et ouvertes, qui se contentent de contrôler et d’administrer, il y a un exercice de la répression aux frontières.

On aperçoit là toute la résurgence de l’idéologie coloniale et raciste. C’était plus explicite encore avec la « gestion » des réfugiés ukrainiens. On le voit au cœur du pacte migratoire, qui est essentiellement une question de sécurisation des frontières. Mais en même temps, ces mesures offrent la possibilité de fabriquer de l’immigration clandestine. Celle-ci proposera de la main d’œuvre servile et nourrira les économies de l’UE — sans lesquelles, probablement, beaucoup de secteurs ou d’entreprises s’effondreraient. Selon les estimations de certains chercheurs grecs, un tiers du PIB de la Grèce repose sur l’économie parallèle. C’est énorme. L’un des ouvrages qui documente ce fait, en France, est celui de Nejma Brahim [2 euros de l’heure. La face cachée de l’ « intégration » à la française, Seuil, 2024]. Il n’y aurait eu pas les chantiers des Jeux Olympiques à Paris sans cette main d’œuvre. C’est le pendant obscur de ces politiques répressives : la répression crée de l’immigration illégale.

Ce discours est donc très hypocrite : on ferme les frontières pour ne plus qu’il y ait d’immigration illégale, mais on crée un filtrage qui permet de légaliser certains migrants, d’autres pas, et ceux qui sont refusés vont quand même entrer et fournir ces filières de main d’œuvre servile. Ce dispositif est très organisé et permet d’imputer des responsabilités. Je trouve quand même hallucinante la manière dont ces politiques se légitiment publiquement au nom de leur prétendue rationalité, de leur responsabilité de gestionnaire, et donc, quelque part, de leur impératif de rentabilité. Alors que plus on verrouille les frontières, plus les exilés les franchissent. N’importe qui qui travaillerait dans une entreprise se ferait virer pour l’inefficience totale de ces procédures, mais au niveau de l’Union européenne et de Frontex, ça continue. Et on va encore plus dans ce sens.

Est-ce que c’est le cas parce qu’il y aurait une charge idéologique trop forte, sur les questions migratoires, occultant ainsi tous ces arguments rationnels ?

Je pense que oui, complètement. Mais elle est difficile à saisir, parce qu’invisibilisée par le discours de la dépolitisation. Cela se voit très bien dans le vocabulaire anglais. On ne parle même plus de « politics », mais bien de « policies », c’est-à-dire d’administration de la frontière. Les gens qui mènent ces politiques ont donc l’air très pragmatiques, complètement dépolitisés, animés par aucune idéologie. À l’inverse, les citoyens solidaires vont être taxés de militants pétris d’idéologie. De quel côté est l’idéologie ? Beaucoup plus du côté de ces politiques migratoires. C’est aussi ce qui les fait converger avec les projets nationalistes. Le pacte européen, par exemple, n’a pas été voté par les partis d’extrême droite alors que, objectivement, il reprend une bonne partie des mesures et des désirs de l’extrême droite. C’est un peu un jeu de dupes.

Vous expliquez que face à l’inhospitalité de ces États européens fleurissent un peu partout sur le continent des réseaux de « citoyens entrés en résistance ». Est-ce ce que vous avez cherché à faire en fondant Migraction59, un collectif qui offre le gîte et le couvert aux personnes en transit ? Cette démarche devrait-elle être popularisée ?

C’est vraiment un point aveugle du politique. D’abord, le fait que les politiques migratoires pensent sans arrêt la migration sans l’accueil. Il existe quand même un dispositif national d’accueil — on ne doit pas non plus être injuste, exagérer. L’État français met des choses en place, même si elles sont insuffisantes. Mais dans les discours sur la migration et dans la manière de la conceptualiser, l’accueil n’apparaît jamais. À la limite, il apparaît plus dans la pratique, y compris institutionnelle, que dans les discours politiques. Comme si l’accueil était tabou et qu’il fallait faire comme si on accueillait pas, même quand on le fait. C’est quand même étrange : une politique pourrait s’enorgueillir d’avoir mis en place ce type de dispositifs. Mais non, il vaut mieux dire qu’on fait de la répression.

Et je me suis rendue compte, au moment de fonder Migraction59, que l’Europe de l’accueil existait déjà — pas au niveau des politiques intergouvernementales de l’UE, mais au niveau des citoyens. Migraction59, on l’a fondée à partir d’un dispositif qui existait déjà en Belgique : la plateforme d’hébergement citoyen. On s’est mis immédiatement en réseau avec les voisins belges parce qu’à l’époque, les transmigrants faisaient une boucle entre Bruxelles et Calais. Donc on a créé des partenariats très efficaces au niveau de l’accueil, que les politiques publiques n’arrivent pas, ou ne veulent pas, mettre en œuvre. Elles ne parviennent à se coordonner que sur la sécurité et la répression.

Vous écrivez que « Penser avec la frontière, c’est penser à gué ». Autrement dit, il s’agit de se baser sur les récits qui se nouent autour de la frontière pour comprendre les complexités du passage. Comment porter cette complexité dans le débat public, à l’heure où les discours racistes et nationalistes prolifèrent — qui eux, séduisent aussi parce qu’ils simplifient ?

Penser avec la frontière, c’est la fois se mettre à l’école de la frontière pour suivre sa complexité, mais aussi penser à gué. Franchir un fleuve à gué signifie trouver des points d’appui. C’est ce que j’essaye de faire à partir de ce que Bastien m’a donné : une documentation qui permet d’avoir des points d’appui solides pour la pensée. Pouvoir ainsi objectiver des réalités, partir sur le sol des faits, pour ne pas se noyer dans des profondeurs un peu mystérieuses — ou, à l’inverse, pour ne pas avoir une pensée hors-sol. Et je trouve ça particulièrement frappant parce que quand on regarde les conceptions nationalistes de la migration, qui sont effectivement très médiatisées, on voit qu’elles sont nourries aux mythes : le mythe de la grandeur de la France, celui de l’étranger comme une figure de la contamination… Toute une série de mythes hérités du XIXème siècle. Mais ces mythes ne sont jamais confrontés aux faits. Quand Nadine Morano dit que les frontières doivent demeurer fermées parce que les exilés arrivent avec des couteaux, toute une mythologie, qui n’a rien à voir avec les faits, est déployée. Ce n’est même pas de la montée en généralité abusive : c’est un cran au-dessus. C’est du mythe. Et je pense que, là, il faut revenir au sol des faits, avec une manière plus modeste et humble d’aborder la frontière : en la documentant.

Est-ce que c’est aussi une des raisons pour lesquelles vous parlez des mythes grecs, dans le livre ? Pour prendre le contrepied de cette utilisation du mythe par les mouvements nationalistes ?

Oui, c’est un petit clin d’œil aux discussions que l’on a eues avec Bastien. Il me racontait que les personnes qui essayaient de passer la frontière étaient parfois très effrayées en disant que, par les montagnes, il y avait des spectres, des fantômes, des loups… Et certains certifiaient qu’ils avaient vu des crocodiles dans l’Evros. J’ai trouvé ça assez joli, parce que c’est un endroit mythique, pour nous, Européens : le fleuve de l’Hèbre. Cette région est centrale dans la constitution du narratif de l’Europe. Je voulais voir comment les mythes pouvaient aussi naître du côté de ceux qui font l’expérience de la frontière, avec ses dimensions de l’émotion et de la peur. Ces mythes nourrissent des craintes : le mythe nationaliste nourrit la peur de l’étranger. Le mythe du crocodile nourrit la peur des vrais crocodiles, qui sont les gardes-frontières potentiellement en mesure de tirer à balles réelles. Les frontières deviennent des zones de peur. Ce que j’ai aussi trouvé émouvant, c’est ce renversement des personnes en exil qui craignent de rencontrer des spectres alors que ce sont elles, qui sont spectralisées. Et auxquelles, justement, Bastien Deschamps essaye de rendre un visage. De leur redonner chair, en quelque sorte.

Dans Penser avec la frontière, vous citez le documentaire de Maria Kourkouta et Niki Giannari, « Des spectres hantent l’Europe ». En 2017, Georges Didi-Huberman commentait ce film dans Passer, quoi qu’il en coûte (Éditions de Minuit), et écrivait que les violations du droit international à l’égard des personnes exilées, notamment leur enfermement dans des camps, étaient le fruit d’une longue histoire. Et que cette histoire « avait autrefois, sans que les États s’en inquiètent trop, commencé avec de « simples » procédures de rétention. » Est-ce selon vous pertinent de comparer l’époque à laquelle nous vivons aux décennies qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale ?

Il y a des points de comparaison, d’abord idéologiques. L’idéologie fasciste — je l’appelle comme telle en reprenant la signification que lui donne Zeev Sternhell, donc au sens large, pas comme un régime historique — a été invisibilisée. Nous avons hérité de ces idéologies, notamment en France, sous la forme de la colonialité. Je ne pense pas que ce soit le cas dans tous les pays européens, et probablement pas en Grèce. Cette forme se projette tout de suite sur les phénomènes migratoires, parce que c’est là qu’on retrouve la figure de l’étranger. Il y a donc une continuité entre le fascisme du XIXème siècle, celui de l’entre-deux guerres, et ce qui va se cristalliser dans la mouvance de l’OAS [Organisation de l’armée secrète], du Front National, puis dans notre manière d’appréhender la migration. C’est une première chose.

Après, il y a aussi une continuité historique sur la question de la rétention et, comme le dirait Michel Agier, de « l’encampement » des personnes étrangères. Et ce pour des raisons qui ne sont pas toujours les mêmes — là non plus, je ne veux pas être trop générale. Selon moi, le cas le plus éminent, et qui est l’une des premières formes d’encampement des personnes en exil, est celui des républicains espagnols. Le motif politique n’est pas du tout racial ou colonial et, en même temps, on peut se demander si le motif racial n’est pas devenu, aujourd’hui, un motif politique. Il l’est, évidemment — c’est une question rhétorique. Mais pas sur les mêmes bases. Aujourd’hui, la question de l’encampement se pose, surtout que le pacte migratoire européen prévoit d’instaurer ces fameuses « installations de filtrage » aux frontières, qui deviendront des camps sur le modèle de Moria, en Grèce. Elles ont été des échecs — auxquels le pacte était supposé mettre un terme ou rectifier le tir. Cette question de l’incarcération de l’étranger est donc une sorte de fil rouge, qui permet de créer des échos — peut-être pas de mettre sur le même plan, car les contextes sont différents — entre, par exemple, l’incarcération des personnes d’origine maghrébine dans les années 60, et celle des personnes qui viennent demander l’asile aujourd’hui. En tous cas, il existe une politique carcérale vis-à-vis de la migration racisée.

Selon vous, existe-t-il un concept universel de frontière, qui traverserait les lieux et les époques, et auquel la violence serait intrinsèquement liée ? Quelle serait la différence entre l’ouverture des frontières, que vous proposez à la fin de votre livre, et leur abolition ?

L’abolition des frontières crée beaucoup plus de problèmes qu’elle n’en résout. Je ne pense pas qu’on puisse, à court ou moyen terme, envisager des organisations politiques communes hors du cadre de l’État nation. Mon projet est plutôt de réfléchir à l’amélioration de ce cadre. Ce n’est pas faire preuve de nationalisme, mais plutôt prendre la frontière en un sens minimal, quasiment géographique. Pour des raisons d’organisation pratique, cela me semble compliqué d’abolir les frontières au-delà de ce qui a été fait dans l’espace Schengen — où il y a déjà une forme d’abolition partielle des frontières. Elles n’ont effectivement pas été totalement abolies : il y a bien une frontière entre la France et la Belgique, mais elle est ouverte. Cette solution, qui est selon moi la bonne, n’est pas du tout utopiste puisqu’on l’a mise en place. Donc qu’est-ce qui nous empêche de le faire au-delà de l’espace Schengen ? La seule chose qui s’y oppose est, à nouveau, un fantasme de peur, cette crainte que, d’un coup, des « flux migratoires », pour reprendre ce vocabulaire, viennent submerger l’Europe — ce qui, cela dit, ne ferait pas de mal à la démographie de l’Union européenne.

Aussi, cette conception témoigne d’un mépris complet des motivations et de la réalité de l’exil. Non, tout le monde ne s’exile pas, parce que c’est extrêmement difficile de le faire. Il y a des gens qui, même dans des situations de persécution et de guerre, ont envie de rester chez eux, dans le pays où ils parlent leur langue, et ne pas subir cet arrachement. Il n’y aura pas beaucoup plus de candidats à l’exil si les frontières s’ouvrent. Les Européens sont très euro-centrés, ont une sorte de fantasme sur la désirabilité de la vie en Europe — comme si tout le monde voulait vivre comme nous. Il faudrait redescendre de ce piédestal. La paix et la liberté sont désirables. Pas nos modes de vie capitalistes, pas nos allocations — dont les personnes en exil ne savent d’ailleurs absolument rien.

Bastien Deschamps documente les refoulements à la frontière entre la Turquie et la Grèce et, tout récemment, Le Monde révélait que la police française utilisait des méthodes similaires dans la Manche. Cette pratique est pourtant interdite, comme vous l’écrivez, par la Convention de Genève de 1951. Pourquoi le droit international ne parvient-il pas à être appliqué ? Faudrait-il le repenser ?

Il y a cette formule de Pascal : « La justice sans la force est impuissante. » Le droit sans la force ne vaut pas grand-chose. Les instances internationales, quelles qu’elles soient — Cour européenne des droits de l’Homme ou autre — émettent des recommandations. Toute une législation du droit international existe et a, en plus, un sens, parce qu’elle est née après la Seconde Guerre mondiale. Il y a des préconisations, des rapports… mais qui n’ont qu’un pouvoir symbolique. À tel point qu’aujourd’hui, beaucoup de partis politiques — de l’extrême droite à la droite dite plus républicaine — proposent de sortir de la jurisprudence des droits de l’Homme et du droit international s’agissant précisément des zones frontières et des questions migratoires. C’est là que l’on perçoit une forme de régression dans ces politiques. Ce travail au niveau de la justice internationale depuis les années 50 est en train d’être grignoté par les gouvernements nationaux.

L’ONG Border Monitoring Violence Projet estime qu’il y a plus d’un millier de refoulements à la frontière gréco-turque par an. J’imagine que c’est similaire à la frontière gréco-bulgare ou à la frontière bélarusso-polonaise. Mais cela n’avait pas encore pu être documenté dans la Manche. Depuis que la traversée se fait avec les small boats [embarcations gonflables motorisées], nous avons des récits — sans pourtant arriver à avoir des documents du registre de la preuve. Cela nous montre que cette pratique se normalise. Et que le pacte migratoire va, a priori, quasiment la légitimer. Là aussi, c’est très embêtant d’avoir des contradictions entre différents systèmes de législation. Comment un droit européen peut-il se mettre en contradiction avec ce qui relève de la Convention de Genève ? On verra ce qu’il va se passer, mais cela ne sera sûrement pas au bénéfice des premiers concernés. Donc il faut, en tant que citoyens, essayer de protéger le plus possible les personnes qui sont victimes de ces violences. En tant que chercheurs, les documenter, toujours — même si ça n’a pas d’effet immédiat. Et en tant que citoyens, peut-être, choisir d’autres personnes pour nous représenter.

Par Elena Vedere