En salle depuis hier, Dernière nuit à Milan redore le blason du polar en proposant une intrigue entêtante bien loin des clichés habituels du film policier. L’occasion pour Combat d’évoquer avec son réalisateur la véracité de cette histoire de bon flic, dans un contexte où la police est plus que critiquée par la société.

Troisième film signé par Andrea Di Stefano, Dernière nuit à Milan est un thriller à l’italienne comme on les aime : du suspense, de l’action, de l’amour. Il suit le personnage d’Amore, policier depuis 30 ans réputé pour n’avoir jamais tiré sur personne. Mais alors que la retraite guette le flic, il décide de compléter sa pension future par un supplément, gracieusement « offert » par l’une des mafias de Milan. Coup facile en apparence, la nuit s’annonce longue pour Amore…

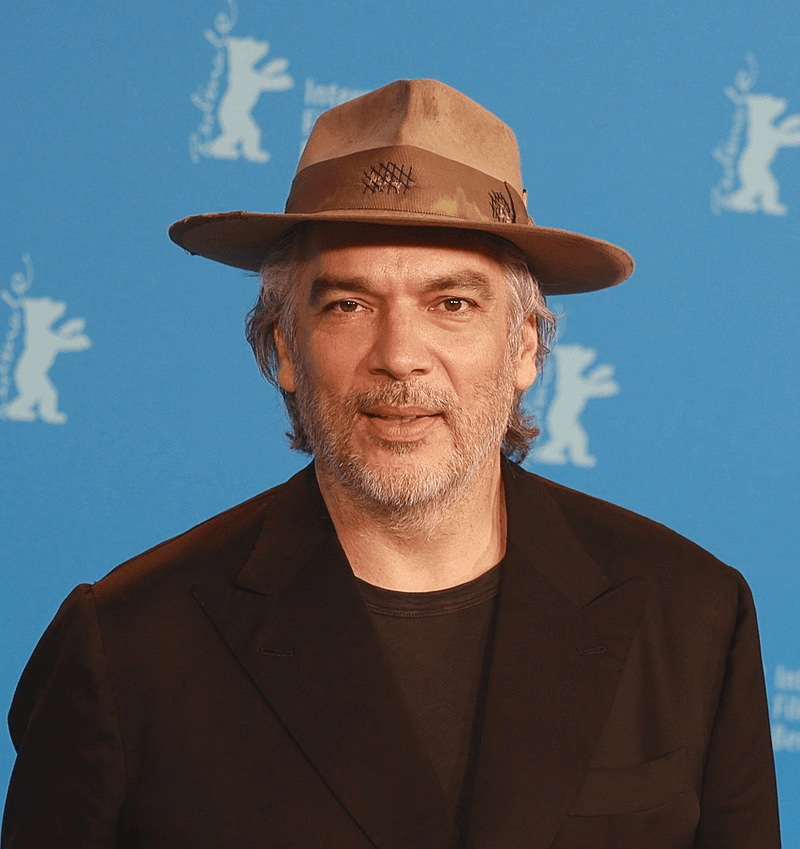

Depuis hier soir, le polar s’invite dans les salles obscures françaises. C’est tout naturellement donc que Combat a souhaité revenir sur la création de ce long métrage. Et qui de mieux que son réalisateur pour évoquer les dessous de son film ? On en a aussi profité pour parler de l’état de la police en Italie et en France, parce qu’après tout, c’est un film de flics.

Andrea Di Stefano, vous revenez sur grand écran avec un long métrage parlant de la dernière nuit d’un policier. En tant que réalisateur, à quoi ressemblerait votre « dernière nuit » ?

Il y a toujours des dernières nuits dans ma vie. Une dernière nuit parce que je vais commencer un régime, parce que je vais commencer un scénario, parce que je vais arrêter des comportements… Je pense qu’on trouve tout le temps des moments rituels dans nos vies. La dernière nuit de mon protagoniste se passe avant la retraite, ce qui crée de la pression sur toutes ses actions. D’un point de vue narratif, je trouve fascinant quand il y a une limite temporelle dans l’action. Et cette sorte de compression due à une date et une échéance, je me la mets souvent dans ma vie.

Comment avez-vous eu l’idée de ce film ?

C’est venu au cours d’une discussion avec un policier. Il m’a montré les papiers d’un procès, et m’a dit que sur cette scène de crime, il savait qu’un de ses collègues était impliqué. Il disait « J’ai regardé dans les yeux de mes collègues pour voir qui était coupable ». Ce moment, c’est un moment de suspense, de frisson. Quelqu’un qui se cache devant tout le monde. L’idée m’est venue comme ça. Ensuite, j’ai fait de la recherche à Milan pour un autre projet, et en parlant avec des policiers de cette ville j’ai découvert cette partie fascinante de la ville qui est que tout le monde est criminel : tout le monde fait du business.

Donc il y a une part de réalité dans votre intrigue. Mais quel travail avez-vous effectué en amont du tournage pour faire ressortir cette réalité ?

Il y a beaucoup de réalité ! Elle passe par énormément de recherches. J’adore la recherche, je ne la vois pas comme un devoir. Pendant que j’écris, j’effectue des recherches, je relis mes scénarios avec des gens du milieu pour voir si les dialogues sont réalistes. Ça aide à finaliser les choses, à mettre à l’aise le spectateur. Le pouvoir du cinéma c’est de montrer. Mais j’essaye aussi de limiter ce pouvoir, en enlevant des dialogues par exemple : il n’y a pas besoin d’explication, on comprend tout.

Vous avez réussi à vous infiltrer dans ces milieux ?

Oui, maintenant j’ai beaucoup de copains qui m’aident à y rentrer : des policiers ou des ex-criminels qui ont gardé des contacts. J’ai eu du mal à intégrer la communauté chinoise, mais avec mon équipe, on a vu que c’était comme chez nous : quatre générations qui habitent dans la même maison, tout le monde mange ensemble. Les Chinois étaient très contents qu’on s’éloigne des stéréotypes, qu’on leur donne de la vitalité. Ils trouvaient qu’au cinéma, on les représentait toujours tristes de ne pas s’être intégrés. Ils ont trouvé que la vie de notre film les représentait beaucoup plus. L’un d’eux m’a dit « je travaille en Italie depuis 30 ans, je n’ai jamais été arrêté par la police mais tu me vois comme un criminel. » Ça m’a tellement marqué que je l’ai mis dans le film.

C’est votre troisième film, pour autant c’est le seul de votre filmographie à ce jour qui se déroule en Italie. Pourquoi y être revenu ?

On ne sait jamais les histoires qui vont nous arriver. Je n’ai pas de problème à imaginer des histoires qui ne se déroulent pas dans ma culture, mais j’avais vraiment envie de rentrer chez moi, avec toute la chaleur et le confort de parler de choses que je connais. Je voulais collaborer avec des acteurs que j’estime beaucoup, des artistes italiens.

Comment s’est passé le travail d’écriture pour imaginer Amore, qui se situe bien loin de vos personnages habituels ?

Ça me passionne d’essayer de raconter l’histoire de gens qui tentent de se faire une place au soleil. L’écriture c’était plutôt facile : j’écris très vite. Mais avant il y a une longue période où je tourne en quelque sorte le film dans ma tête. C’est comme un journal, mes mémoires. Cela étant, j’ai beaucoup de confiance en mes comédiens. Je leur donne mes personnages, ils leur amènent quelque chose de personnel. Ça aide à ce qu’ils s’impliquent dans l’histoire. Il faut être comme un pêcheur : on jette la ligne, mais les choses qui nous arrivent, on les mange ou on ne les mange pas.

Face à Amore le spectateur découvre un autre protagoniste fort : Viviana, sa compagne. Ce personnage semble assez anormal, bien loin des clichés. Quelle était votre intention avec ce personnage ?

Je ne voulais pas faire un cliché. J’ai regardé la vérité, car ça me semble tellement évident de pouvoir raconter la vérité. C’est tellement un archétype en Italie de voir des couples qui fonctionnent avec des personnes imparfaites qui s’aiment profondément et qui font de leur mieux. Viviana pense qu’il doit se bouger, elle est convaincue que ça va mal se passer pour lui. Et ainsi, elle est le moteur de toute la deuxième partie du film, il avance grâce à elle. Grâce à cela, le personnage d’Amore est enrichi. On a souvent la fausse idée qu’avec un grand personnage tous les autres doivent être minimes. Au contraire !

Aujourd’hui, la police est beaucoup décriée. De votre côté, vous présentez un portrait double de la police : des policiers corrompus et Amore, le flic qui est resté intègre toute sa carrière. Comment imagine t’on une dualité comme celle-ci dans un contexte comme celui d’aujourd’hui ?

Il faut seulement écouter. Pier Paolo Pasolini, dans les années 1970, disait que lors des manifestations, ce sont le plus souvent les familles riches qui sont dans la rue. Les policiers aujourd’hui gagnent 1500 ou 1600 euros par mois, ils font partie des prolétaires. Les prolétaires sont ceux qui n’arrivent pas à finir les fins de mois, et c’est ce qu’on retrouve dans mon film et qui le déclenche : un père de famille qui fait un double travail. Le film a ouvert un débat en Italie, et j’en étais très content, parce que personne n’en était conscient. On a ensuite montré le film au festival du film policier de Reims, où une commission de policiers qui venaient voir les polars m’a dit qu’en France, ça fonctionne de la même façon. Je pense que dans tous les milieux il y a de la corruption. Dans la police c’est plus grave, mais avant de critiquer les policiers qui se lèvent tous les matins, qui mettent un pistolet dans leur poche et qui ne savent pas s’ils rentreront le soir… Ce sont des gens qui garantissent l’existence de notre démocratie. Ils doivent garantir le respect des lois, fait par des politiciens de merde, mais en même temps ils garantissent le respect de la loi. C’est très compliqué. Je trouve que les débats sur les doubles travails des gens, qui n’ont pas d’argent à la fin du mois alors qu’ils sont payés pour garantir la sécurité, c’est un débat sain pour la société. Un policier qui prend trois fois ce qu’il gagne par mois en transportant quelque chose d’illégal, combien de gens peuvent y résister ? Et pourquoi le mettre en difficulté ? C’est un vrai débat.

Votre film a une portée politique selon vous ?

Je n’ai pas réalisé un film politique, je déteste les films politiques à thèse. C’est une mode arrivée dans les années 1970, avec des films tournés par des riches qui jugent les pauvres. Moi je raconte le monde extérieur, et c’est un monde de merde, plein de contradictions, de choses pas correctes. Je serais un idiot si j’essayais de tout fixer dans un scénario, de faire des personnages trop gentils. Je raconte une réalité complètement cassée, un peu pourrie, et après je la mets sur l’écran. Si ça devient politique dans l’âme du spectateur, j’en suis content. Par exemple, j’ai amené mes enfants voir Tori et Lokita, le nouveau film des frères Dardenne, et ça les a beaucoup marqués. C’est un film politique ? Non. Mais ça raconte une réalité difficile, et c’est devenu politique au travers de mes enfants, qui ont compris plein de choses.

Comment définiriez-vous votre style ?

Je ne sais pas. Je suis un artisan, j’ai appris mon métier sans faire d’école de cinéma, je l’ai appris avec beaucoup de passion et d’écoute. J’observe les autres réalisateurs. J’aime le spectacle, j’aime bien que le public regarde une histoire qui le tient comme un beau rêve. Un rêve ennuyeux, on ne s’en rappelle pas. Ça peut être aussi bien une histoire d’amour, de sexe, de braquage de banque… Si les images sont fortes on s’en souvient. Ce sera un mélange de nos émotions et d’images. Il y a une signification derrière, et c’est cette signification qu’on garde.

Dans votre film il y a de l’action, mais finalement il y a surtout beaucoup d’intensité et de suspense. Comment dirige t’on son équipe pour qu’au final on ressente cette tension, alors que la mode cinématographique est plutôt au montré qu’au suggéré ?

Je pense qu’on tombe amoureux d’un personnage et on montre au spectateur la chance qu’ils ont de partager ses pensées. Ensuite, on le met en difficulté. De ce moment-là jusqu’à l’explosion, il y a une grande richesse d’un point de vue cinématographique. Chaque geste devient significatif. Et c’est ce que j’aime et que je trouve intéressant. Une fois que la température monte, on a du cinéma. Quand on regarde des films de Michael Haneke, simples d’un point de vue de la réalisation, on sent que la tension monte. Et ça c’est du cinéma. On peut faire du cinéma social, de l’action, de la comédie. Mais la densité qui monte, c’est ce qui fait le cinéma de qualité.

Propos recueillis par Mathilde Trocellier / Crédits photos : Universal Pictures France.