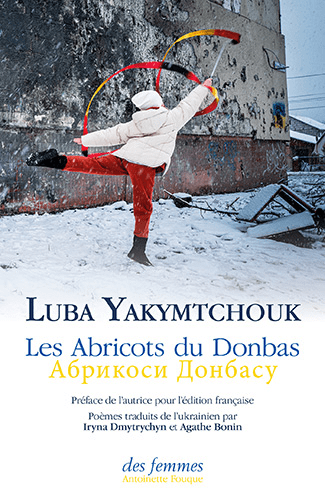

Dans son recueil publié aux éditions des femmes-Antoinette Fouque, la poétesse ukrainienne dresse un portrait à fleur de peau de son pays chaviré par le conflit.

Maîtriser la langue pour rester vivants. Ce constat aurait pu constituer le sous-titre du nouveau livre de Luba Yakymtchouk, tant sa plume s’affranchit de toutes règles pour peindre son pays en temps de guerre. Les Abricots du Donbas réussit la prouesse d’aborder les sujets les plus durs sur un ton à la fois cruel, ironique, lumineux, tendre, et toujours juste. Le pathos cède la place à la créativité et à la puissance des mots. La poétesse n’hésite pas à croquer la guerre dans ce qu’elle a de plus cru. Son recueil a d’ailleurs été qualifié de nécessaire par la revue Forbes.

Née en 1985 dans la région du Donbass, Luba Yakymtchouk vit à Kiev. A la fois dramaturge, poétesse et scénariste engagée contre la guerre, son parcours est déjà parsemé de nombreux prix, du prix Bohdan-Igor-Antonytch en 2008 au prix Yakiv-Halchevskyi en 2018. Son œuvre, traduite dans le monde entier, a incité le magazine New Time de Kiev à la classer parmi les 100 personnes les plus influentes de la culture en Ukraine. En 2022, elle est aussi la première poétesse à réciter un poème lors des Grammy Awards.

« Là où cessent de pousser les abricotiers commence la Russie. »

La guerre et la langue

Elevée dans une petite ville minière de l’Est industriel, Luba Yakymtchouk perd sa maison familiale en 2014 lorsque la région a été occupée par des séparatistes soutenus par la Russie. « La guerre provoque une modification de la réalité, et par conséquent, de la langue » écrit celle qui a connu les pertes et les désolations des conflits sur ses terres. Dans la préface de son ouvrage, elle raconte comment cette guerre a touché jusqu’à sa conception de la langue. En 2014, alors que les Russes s’installent en Ukraine, la voisine de ses parents est victime d’un AVC. Par la suite, elle n’est plus capable que de proférer des jurons. « Une histoire pareille aurait pu constituer une métaphore de la guerre qui prend aux personnes jusqu’à la langue, ne laissant que des gros mots comme unique moyen d’exprimer leur expérience traumatique » écrit la poétesse.

Même les mots du quotidien les plus banals n’ont plus la même portée. Le terme « électricité », parce qu’il renvoie à la possibilité de s’éclairer, et donc d’être vu, est à présent un ennemi. « L’électricité est devenue quelque chose de dangereux, susceptible de nous dévoiler, d’aider les militaires russes à faire fonctionner leur artillerie et à détruire les villes paisibles. »

Depuis un an et demi, le conflit en Ukraine a réactivé le décompte des morts. Dans ce contexte, Luba Yakymtchouk ne peut plus que bannir le russe de sa bouche. Sa langue refuse de se délier pour les mots de Tolstoï. « Je ne parle plus le russe depuis plusieurs années. En 2014, c’était devenu évident que c’était plus compliqué de parler russe, mais aujourd’hui c’est quasi-physique. Ce qui renvoie à la Russie, ça provoque comme une nausée. Je sais que beaucoup de gens qui parlaient allemand ne pouvaient plus le faire après la Seconde Guerre mondiale. »

Femmes, hommes, corps

« Sous l’occupation, nous perdons tout contrôle sur notre corps qu’on torture, viole, tue, et sur notre langue et notre culture qu’on détruit en premier. » En temps de guerre, écrit Luba Yakymtchouk, vie, langue, corps et culture ne forment plus qu’un. C’est ensemble que ces entités désormais indivisibles deviennent la propriété des missiles et des roquettes. Le tout est détruit.

La métaphore corporelle est d’ailleurs très présente dans le recueil de la poétesse. Le corps féminin est régulièrement employé pour peindre les mines du pays : « Attends ! elle t’enfantera une mer morte / Elle ne fait pas 60 de tour de taille / Ses seins tombent jusqu’à la ceinture / N’entre pas en elle / Tu pourrais ne pas en revenir / Comme l’enfant dans une mère / Qui ne veut pas enfanter. » Quant à son poème intitulé « les seins des terrils » – ça ne s’invente pas ! – il laisse la parole à une femme qui, comme si elle lavait ses cheveux, part broyer du charbon. Son rôle n’est pas uniquement de faire du thé ou laver la vaisselle, écrit ironiquement la poétesse, mais d’aller à l’usine, transformer cette roche noire.

Le corps, parfois, n’appartient plus aux êtres. Il se fond dans la lutte et change de propriétaire. Tout à coup, il appartient à la Patrie et perd sa volonté propre : « Je porte sur moi ce gilet pare-balles, et je n’arrive pas à m’en débarrasser. Il est comme ma peau. Je porte en moi son enfant Et je n’arrive pas à le chasser Il s’est emparé de mon corps. »

Et puis, il y a ce poème terrible, témoin d’une femme violée devant sa fille, où le corps, à peine nommé, n’appartient plus qu’à l’horreur et que les bourreaux, eux aussi sans nom, se font chenille dévastatrice.

« Miam se souvient de comment il est né

Le 50 octobre

Quand s’envolent les rossignols en migration

Et que les premières neiges tombent

Il a déchiré la couverture aux papillons rouges

Et chanté, comme un prêtre dans une église »

La guerre n’est pas un jeu d’enfant

A ces propos corporels, frôlant parfois l’érotisme, succèdent des discours enfantins. A travers le personnage fictif de Miam, que l’on imagine être un enfant en bas-âge, Luba Yakymtchouk met la douleur à distance. La guerre devient un concept lointain et les soldats de simples jouets manipulables.

Miam est aussi une manière d’aborder l’enfance en temps de conflit. Qu’apprend-on lorsque l’on passe ses premières années au rythme des bombes et des morts ? « Miam, maternité, apprendre la guerre » énumère-t-elle de manière presque robotique tandis que l’enfant feuillette « un dictionnaire de mots immondes » et « y trouve les mots pour nommer le monde. » Déjà dans sa préface, la poétesse racontait comment, pour sortir de la peur, la population recourait à un lexique obscène. Elle précisait alors : « Les enfants même, on les laissait s’exprimer ainsi, dans les abris (…) Tout un lexique grossier a cessé d’être un tabou et est devenu quelque chose d’autorisé. »

La langue, toujours. Les mots caméléons, le verbe embourbé et sali pour mieux coller au paysage belliqueux dessiné par la guerre. Peut-on apprendre des mots fleuris à son tout petit si les fleurs sont sur les tombes ? Comment lui apprendre à prononcer les couleurs des uniformes gris et nommer les oiseaux quand seuls les militaires tutoient le ciel, avec « des corps comme des gourdes » ? L’enfant né pendant la guerre, nous souffle Luba Yakymtchouk, apprend des mots obscènes pour nommer un monde en ruines. Au moins, murmure l’enfant au moment de s’endormir : « A partir de maintenant, tu vas regarder les rêves / Eux sont sans publicités. »

« Nous marcherons, même les pieds nus,

Si nous ne retrouvons pas notre maison

Nous en construirons une autre au-dessus des abricots

Du ciel bleu, des nuages généreux. »

Et toujours, l’amour

« La guerre commence dans ma cour, dans ma maison, là où j’ai grandi. Là où vivent maman et papa, et où, dans sa maisonnette de la rue voisine, vit ma grand-mère. » Privée de sa maison lors du conflit de 2014, Luba Yakymtchouk « dédie ce livre à la véritable maison de chacun d’entre nous, que personne, sous aucun prétexte, n’a le droit de prendre. »

La perte de sa maison, du chez-soi, permet de faire retomber le discours dans l’intime. Car l’ouvrage de la poétesse est avant tout un cri d’amour aux vivants, familles, voisins et connaissances, qui tentent de se retrouver par des actes de résistance… ne serait-ce qu’en se donnant le droit d’aimer et d’être joyeux malgré tout.

« Il faut regarder où on met ses pieds au lieu de se souvenir des drames amoureux de l’université. Nous visons les prémisses d’un drame bien plus important. Dans la cave de ce bâtiment hideux nous avons des amis communs. Ils sont torturés. Nous passons devant, nous voyons des armes automatiques et nous ne pouvons rien faire. C’est rageant. » Les maisons sont vidées, les corps torturées, les vies volées. Luba Yakymtchouk a perdu un ami en 2014, dans l’est de l’Ukraine. « Entre ma mère et moi, des centaines de tombes ont été creusées. Et je ne sais comment les enjamber » écrit-elle dans un poème qui décrit la mise sur écoute des coups de fils familiaux. « Tout mon sang est écouté » affirme-t-elle.

Difficile de rester vivant lorsque l’humanité se robotise. Cette petite fille qui recherche sa mère ne trouve comme interlocutrices qu’une messagerie automatique et une conseillère peu loquace. Sur Facebook défilent des amis en communs morts et des profils activés seulement en ligne.

L’humanité, d’ailleurs, c’est ce qu’il faut retirer à l’ennemi pour qu’il reste ennemi. « Ce terroriste : est idéal / si on ne le voit pas comme un humain / Mais seulement terroriste. »

« Dans la guerre n’advient pas la poésie / La guerre n’est que décomposition » écrit la poétesse. De cette décomposition, Luba Yakymtchouk en a pourtant fait un terreau de résistance. Alors, où trouver le salut ? Dans les mots, dans le fait d’être vivant, dans l’amour, martèle l’auteure. Après la guerre de 2014, ses parents s’installent à Kybyntsi où ils se jettent à corps perdu dans la littérature. « Les histoires et la littérature sont en ce sens aussi notre maison » affirme-t-elle. Dans l’obscurité, tout devient prétexte à trouver la lumière, au point que même un reçu d’une grande surface peut prendre les allures d’un poème. Quant à l’amour, il fait partie intégrante du recueil de la poétesse. « Tes lèvres continuent à créer ce monde » susurre un poème. Elle chante les amours solides, ceux qui unissent envers et contre tout « une mère rivière » et « un père éther », l’amour qui donne la vie, et l’amour qui grandit, celui qui un jour marche, parle, et dit « maman, tiens ma serviette. »

Car tout n’est pas perdu, nous promet l’auteure qui écrit : « ce livre témoigne aussi du fait qu’en temps de guerre on peut non seulement être triste et en colère mais aussi aimer et rire, autrement dit ; rester véritablement vivant. »

Par Charlotte Meyer