L’année sonne son glas, la même année depuis trop longtemps. Des voix s’élèvent du frimas et amorcent le dégel. Pour célébrer le mensonge de la nouvelle année, rien de mieux qu’un remontant poétique. Entretien avec la revue Poétisthme.

Peux-tu nous présenter l’itinéraire de votre revue ?

Poétisthisme est une revue numérique qui part de la volonté d’explorer une nouvelle voix. Elle ne se compose pas d’écrivant.es connu.es mais que je pense nécessaire de rendre visibles. Elle articule aussi expérimentation sociale et politique. On prend du plaisir à écrire et à expérimenter. A travers nos numéros thématiques, on fait se croiser les textes et ils se répondent. Ce sont alors des individualités qui convergent, tout le monde se retrouve sans se connaître. La poésie, c’est ce lien humain qui nous unit. C’est l’idée de faire communauté et humanité derrière l’écriture poétique.

Par rapport au nom de la revue, il vient de l’isthme : ce mot met en avant le lien, au sens propre d’une langue de terre qui joint deux continents. La poésie est un moyen d’expression, intime et, d’autre part, un moyen de se relier les uns aux autres. On y développe des choses universelles. Par l’expérience directe d’un thème – la mer, par exemple – notre travail éditorial consiste à mettre en relief ce lien qui se tisse par l’écriture. On choisit les textes pour leur qualité, pas en fonction de leur degré de perfection. Ce qui est recherché, c’est le lien entre les personnes qui écrivent et les lecteurs. La partie expérimentale est complémentaire, c’est l’apogée d’une individualité qui s’exprime.

Il n’y a pas d’attendue. Ce que je dis aux personnes qui participent à la rédaction de la revue : écrivez tel que votre sensibilité vous le dicte ! On recherche une sensibilité et notre travail éditorial, c’est de voir comment les sensibilités s’articulent – mettre deux textes l’un après l’autre pour qu’ils se répondent. On fait commun, écriture commune. En écrivant autour du même thème on partage une même destination. Derrière le sensible, un sens naît.

Vous construisez une langue particulière, barbare et chaotique. Auprès de quel parti du langage luttez-vous ?

Je suis un névrosé de l’expression parce que j’ai fait des études de lettres. Jacques Derrida disait que la langue, c’est toujours la langue de quelqu’un d’autre. On se débrouille avec cette culture partagée. Est-ce que les mots que j’utilise sont vraiment mes mots ? Comment, par la fiction – et la réalité est pétrie de fiction – on arrive à se questionner nous-même et le lecteur à travers nous ? Comment enfin on en arrive à fragiliser l’édifice bourgeois ? C’est un travail de sape mais je fais la nuance avec un engagement qui serait mené ‘l’arme à la main’. La poésie est politique mais ne doit pas faire de politique. Notre propos est certes politique, il s’inscrit dans le besoin de construire du commun et porte des revendications. Mais il ne doit pas répondre aux codes politiques institués.

Baudelaire disait que “le poète n’est d’aucun parti.” Si on se compromet dans un parti, on ne pourra plus faire le compromis nécessaire pour faire lien. Or la poésie permet de négocier et tant qu’on ne se tape pas dessus, il y a une chance d’avancer hors de la violence.

Serait-ce donc un assaut purement politique du langage qui soutient la société ? Du parti pris politique de la poésie peut aussi découler une substance neutralisante, qui n’a de sens que selon le sens autorisé. C’est l’accablante “littérature engagée” dont parlait Monique Wittig, dont les formes idéologiques jetteraient “de la poudre aux yeux des gens”.

Si on a l’ambition d’être politique, il faut ouvrir en grand les portes de la poésie. En faisant de la poésie, on se donne la parole. Dans ce monde, le problème c’est d’être entendu. Très longtemps on ne pouvait ni prendre la parole ni être entendu. Aujourd’hui, les prises de parole sont plus simples. Elles sont facilitées et dans cette cacophonie on ne s’entend plus. La poésie, c’est l’inverse parce qu’il y a attention et prétention au mot juste, beaucoup plus que dans d’autres genres. Derrière cette volonté, il y a celle de faire justice, de bien traiter ce qu’on veut partager. Donc, si on permet à de plus en plus de personnes de montrer qu’il est possible d’être entendu à condition de choisir le mot juste et pas juste de s’exprimer, d’étaler une parole, on est politique et on repolitise la politique.

Par ailleurs, il faut souligner le part de l’écoute dans l’écriture. Il y a une position d’écoutant nécessaire à tout.e écrivain.e et un.e bon.ne écrivain.e, c’est quelqu’un qui écoute bien. Un.e bon.ne citoyen.ne, c’est quelqu’un.e qui sait se rendre sensible à un.e autre. Loin de nous séparer, il y a une intelligence de se dire qu’en écoutant, j’écris la chose d’une manière différente.

La revue c’est un noyau d’énergie, ça saute aux yeux, c’est possible et il faut multiplier ces espaces pour montrer que ‘c’est possible’ à partir de différentes temporalités et façons. On est complice dans la différence. Il me semble en dernière instance que pour repolitiser la politique par la poésie il faut avoir ces creusets d’expression politique contre-culturels.

Votre dernier hors-série s’appelle “Jaune(s)”. En parallèle vous avez mis en lumière les Gilets jaunes à l’occasion de la célébration de la mémoire encore chaude de ce mouvement (ici). Comment avez-vous abordé ce moment ?

A la base, il y a l’association Pourquoi pas, qui s’intéresse à la mémoire populaire en Gironde. Ils organisaient des colloques avec les universitaires, les archives départementales et ont souhaité montrer autre chose. Au terme de ces années de colloque, une somme a été publiée. A la fin de celle-ci, les auteurs y ont mis des textes écrits pas des gens ayant participé au mouvement. Il y avait des poèmes et de la prose. La spécificité à Bordeaux, c’était les crieurs de rue, qui prononçaient des textes qu’ils avaient écrits ou des textes classiques – ceux de Victor Hugo, par exemple. De mon côté, j’avais l’impression de proposer une nouvelle approche de ce mouvement.

Pourquoi écrire ? Pendant cinq semaines, j’ai proposé à Lundi matin de revenir dessus. Une façon de fêter l’anniversaire du mouvement des gilets jaunes sous un angle tout à fait nouveau. Il y a eu des représentations théâtrales et des livres sur ce mouvement mais on a pas considéré ces textes comme des objets d’études sérieux. En fait, personne n’avait jamais parlé des gilets jaunes sous l’angle littéraire et culturel. Et ça joue dans le fait de rendre une dignité. Quand on dénie toute forme d’expression, même artistique, ça en dit long, c’est méprisant. Je voulais donner à ces textes la légitimité qu’ils méritent.

D’une part, un fond littéraire au sens classique se dégage, qui s’appuie sur des références historiques, sociales et artistiques. D’autre part, on peut y observer une forme et un style. On est revenu sur cette expérience de langage-là. A regrets, les gilets jaunes n’ont pas eu le temps de développer une véritable contre-culture. L’hypothèse que je formule, c’est qu’on s’est attaché à détruire cette contre-culture embryonnaire alors même qu’il y a eu un soutien et une indignation massifs. Ce qui manquait au mouvement, c’était le ciment culturel. Grâce à la culture, ça aurait peut-être pu perdurer et prendre d’autres formes.

Comment sortir du dandysme poétique ? La poésie se réalise-t-elle quand elle est composée et chantée par les peuples ?

Il existe un paradoxe. Historiquement, les écrivain.es font preuve de compassion pour le peuple écrasé tout en ayant une tendance à se satisfaire du retour à l’ordre. Dès lors, comment faire peuple par la poésie ? Tout simplement, il faut le laisser parler lui-même. Comment on amène d’autres subjectivités à s’exprimer ? Par la poésie. Si le poète à un rôle dans cette affaire, il doit se rendre disponible, sensible à l’écoute pour que la poésie ne soit pas seulement un médium mais porteur d’humanité. Il faut humaniser la poésie.

Aujourd’hui, on ne peut plus parler à la place de. Au mieux, on peut penser à une poésie qui laisse parler, qui ouvre un nouvel espace. C’est difficile quand on est réduit au silence. Le rôle serait de parler-avec. Il existe toujours ce culte du sachant qui saurait mieux dire : il parle pour ceux qui ne parlent pas. C’est très beau mais ce qui me dérange, c’est qu’on n’aide pas les sans-voix à parler eux-mêmes et qu’on préfère parler à leur place.

Je terminerai en disant qu’il vaut mieux ne pas dire que dire à moitié et d’autant plus à un moment où les paroles prolifèrent. Le devoir de se taire se maintient jusqu’à trouver les mots justes et les espaces pour que les personnes qui se taisent arrivent à se faire entendre. On y réussit en choisissant la temporalité de quand on s’exprime. Choisir quand je veux parler, c’est à la fois choisir le silence et ne pas attendre trop longtemps avant de parler. C’est être à l’écoute du silence.

Propos recueillis par Jahs

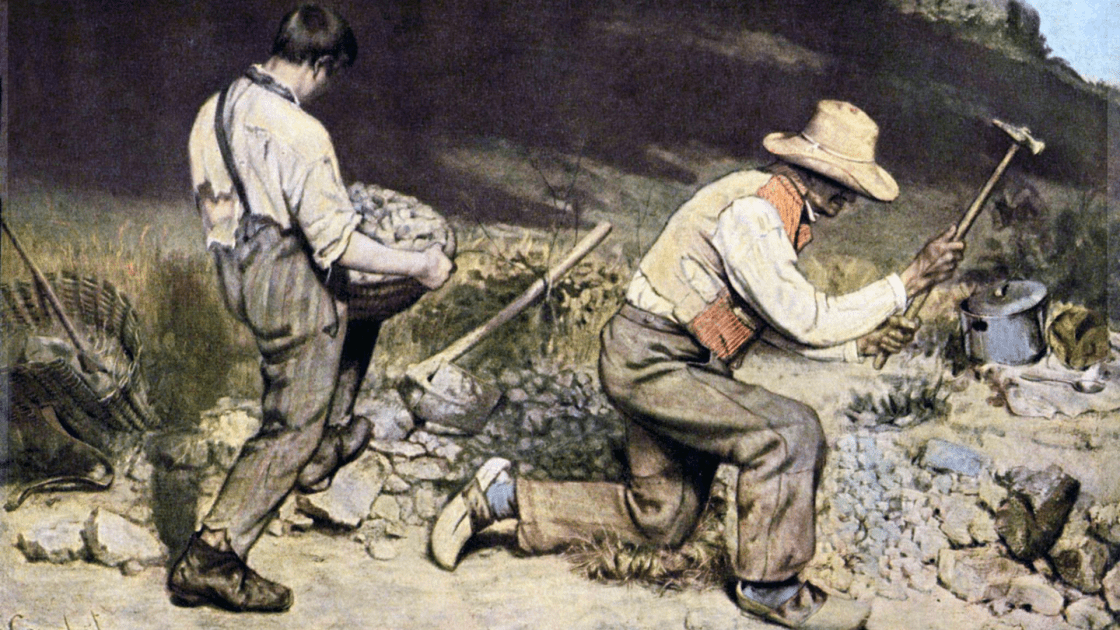

Image à la Une : Gustave Courbet, Les Casseurs de pierres, 1849