Vient de paraître, aux Éditions d’une rive à l’autre, le livre de Bastien Deschamps et Sophie Djigo Penser avec la frontière. Retraçant les trajectoires de personnes exilées qui tentent de traverser le fleuve Evros – entre la Grèce et la Turquie –, le photographe et la philosophe offrent aux lecteur·ices des clés pour comprendre ce qu’il se joue aux marges de l’Europe. Premier volet, avec Bastien Deschamps, de notre série consacrée à cet ouvrage.

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous vous êtes rendu sur les berges de l’Evros pour photographier les histoires frontalières ? Comment avez-vous appréhendé cette série photographique ?

Un matin, l’un des exilés avec qui j’avais sympathisé est venu me chercher en me disant qu’un groupe revenait de la frontière. Ce sont les photos qu’on voit dans le livre : certains d’entre eux avaient été totalement tabassés — et par les autorités grecques, et par les autorités turques. C’est là qu’il y a eu une réelle prise de conscience de ce qu’il se passait.

Mais cette zone est très compliquée d’accès. Pour des raisons historiques et presque paranoïaques, les deux côtés sont très militarisés. On ne peut pas accéder à l’Evros — si ce n’est à Edirne, en Turquie, où le fleuve passe par la ville. D’ailleurs, c’est le seul endroit où le fleuve ne constitue pas une frontière. Tout cela se greffe à la problématique des murs érigés, des dispositifs implantés aux frontières pour empêcher les gens de traverser. L’Evros est une zone très tendue, dans laquelle il ne fait pas bon vivre. Et en tant que photographe ou journaliste, on n’est pas les bienvenus. Personne ne veut que l’on montre ce qu’il s’y déroule.

Dans Penser avec la frontière, on voit à la fois des photographies de personnes et des photographies de paysages. Comment avez-vous composé votre série ?

Il faut savoir que je travaille de manière assez naïve. Avant de partir, je fais évidemment un minimum de recherches mais je me prépare assez peu — au sens où je reste totalement ouvert à ce qui peut se passer sur place. Initialement, je voulais aller sur les bords de l’Evros parce que cet endroit me fascinait. C’est à la croisée des chemins, la porte d’entrée vers l’Orient ou, réciproquement, vers l’Occident. Je pensais savoir ce qu’il s’y passait concernant l’immigration, mais je n’avais pas pour but d’en parler. Aucune démarche militante ne m’animait.

Portrait de Bastien Deschamps.

Sauf que je n’avais aucune idée de la violence réellement exercée aux frontières. C’est en y rencontrant un groupe de migrants qui avait essayé de passer plusieurs fois et avec qui j’ai vécu que le sujet est né. Ça n’avait plus aucun sens de parler de l’identité culturelle mixte dans cette zone frontalière — ce qui était initialement mon projet. Je me suis dit qu’il fallait, à mon humble niveau, donner la parole à ces personnes qui passent. Donc j’ai d’abord fait des portraits, de la collecte de témoignages. En Turquie, où j’ai passé trois mois, j’ai longtemps vécu avec le groupe. C’est la partie du livre où l’on voit les scènes dans un hôtel. Ils y restaient entre deux tentatives de passer la frontière. En Grèce, où je suis également resté trois mois, l’objectif a plutôt été de chercher des traces de passages. Je tentais, via leurs récits, de comprendre un peu mieux leurs situations, les acteurs qu’ils rencontraient. De retracer leurs histoires.

À la fin, l’idée était de trouver un moyen, grâce au séquençage, de lier ces deux étapes.

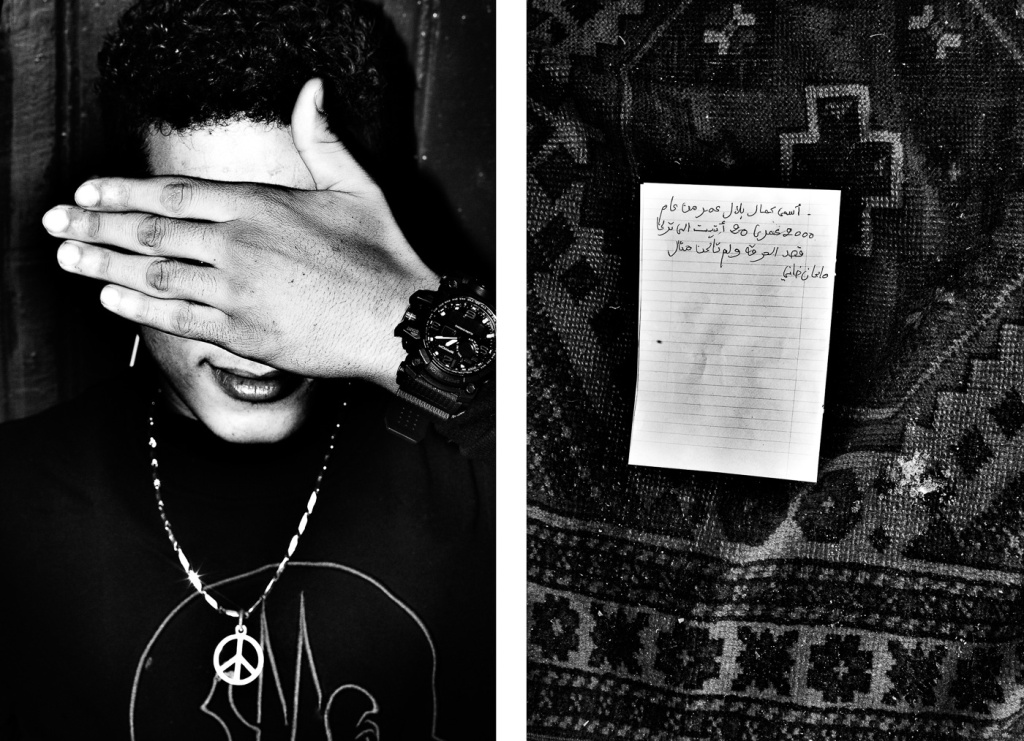

Les visages des personnes exilées apparaissent peu dans le livre — notamment parce qu’en essayant de franchir une frontière, elles contreviennent aux lois étatiques. Garantir leur anonymat permet donc de préserver leur sécurité. Comment gérez-vous cette tension entre la nécessité d’incarner vos photographies, de montrer des personnes pour que vos lecteurs puissent reconnaître les personnes exilées, s’identifier à elles, et l’impossibilité de montrer totalement leurs visages ?

Photographier les visages a évidemment été une contrainte. Comme vous le dites, l’idée était de mettre un visage sur des personnes qui ne sont traitées, dans la plupart des médias, que comme des numéros. Je voulais créer quelque chose de plus intime afin que les lecteurs puissent s’identifier, se mettre à leur place. Mais il y a aussi des questions de sécurité. La plupart du temps, je ne montre pas les visages des gens, pour ne pas que l’on puisse les identifier. C’est une contrainte, mais elle est indispensable.

Après, lors de l’acte photographique — le procédé est un peu difficile à décrire —, je vais essayer de composer des photos plus émotionnelles que des photos qui montrent. Que ce soit une scène ou un portrait, j’essaye toujours d’instiller des questionnements, du doute. Ma pratique photographique cherche davantage à poser des questions qu’à y répondre. Il y a toujours de la place pour l’interprétation. L’enjeu est donc de trouver des moments, des mouvements, des lumières qui invitent à l’émotion.

Vous écrivez qu’à une frontière, « des personnes de cultures et d’histoires différentes se croisent de toutes sortes de manières. C’est là que naissent des histoires aux ramifications innombrables ». Selon vous, le médium photographique est-il plus à même de saisir ces histoires qui ont lieu aux frontières que ne pourrait le faire l’écriture ?

Je ne sais pas s’il pourrait mieux le faire mais, en tout cas, mon médium est la photographie. C’est à partir d’elle que je peux raconter les choses comme je le souhaite. Car je ne suis peut-être pas tout le temps aussi doué avec les mots, donc c’est ma manière de faire.

Les photographies de Penser avec la frontière font partie d’un projet plus large que vous menez, intitulé « Where the Border Runs: Tales from the River Sides » (Là où court la frontière : récits des berges de la rivière). Trois lieux frontaliers sont appréhendés : les rives de l’Evros, en Europe ; celles du Maroni, en Amérique du Sud et celles du Gange, en Asie. Pourquoi avoir choisi ces destinations ?

Tout est parti d’une envie d’explorer ces zones frontalières, ces confins, et de traiter ou d’une problématique qui leur était propre, ou de voir ce qu’elles pouvaient avoir en commun. Initialement, je voulais photographier un quatrième endroit : le fleuve Amour, à la frontière entre la Russie et la Chine. Mais aujourd’hui, c’est difficile à envisager : je remets ce projet à plus tard, dans quelques années. Il n’y a pas forcément de logique dans le choix des lieux. Ils m’ont attiré pour des raisons très différentes. Mon seul fil conducteur est celui du fleuve.

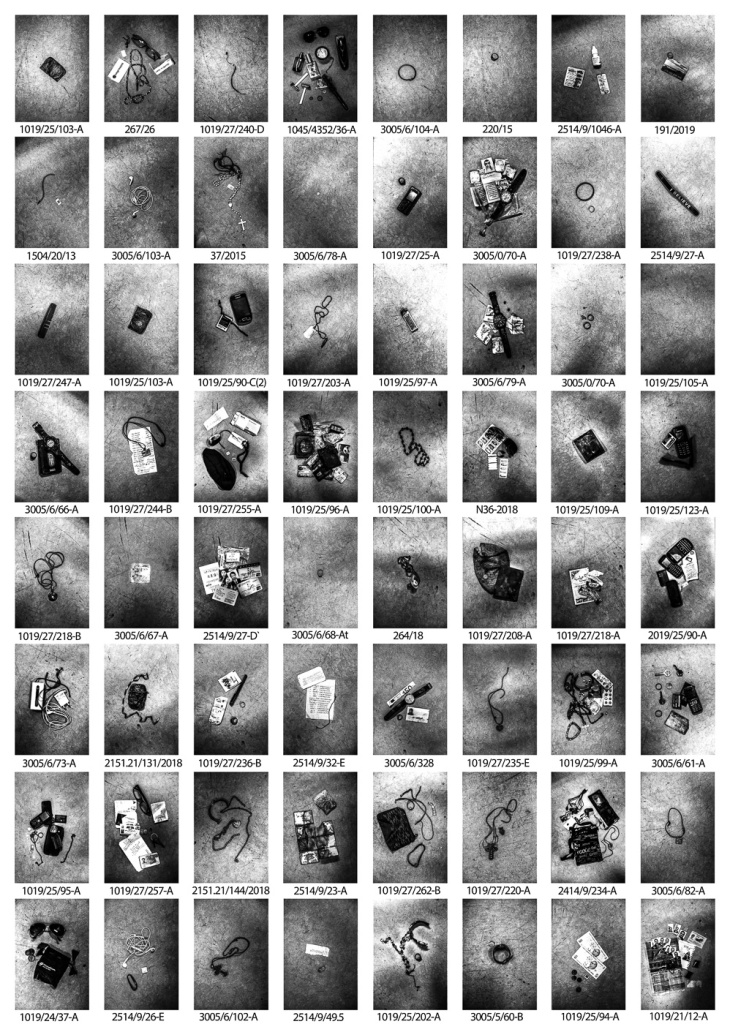

À la fin de Penser avec la frontière résident des photographies de papiers, briquets, montres, photos d’identité, téléphones, lunettes, bijoux… Ce sont les effets personnels de personnes exilées qui sont décédées en tentant de traverser la frontière. Ce geste peut être lu de deux manières différentes : ces images, aux airs de photographies de scellés judiciaires, peuvent renvoyer à la criminalisation exercée à l’encontre des personnes migrantes. Mais, dans le même temps, montrer les effets personnels des exilés peut aussi être un moyen de rappeler que ces derniers ne sont pas que des chiffres mais ont des histoires, des noms. Que vouliez-vous dire, en plaçant ces photos à cet endroit-là du livre ?

Il y a effectivement un côté un peu « scellé », qui renvoie à la criminalisation. Mais les coupables sont ceux qui mènent la politique de militarisation des frontières, pas les personnes qui y décèdent. L’idée était, justement, de constituer une preuve à charge contre ces décisions.

Aussi, la frontière turco-grecque est peu documentée. En Méditerranée, on sait très bien ce qu’il se passe parce que, malheureusement, quand il y a des naufrages, il y a beaucoup plus de morts. Mais l’Evros tue énormément. Et de façon plus sournoise, parce que c’est au compte-goutte. Je voulais montrer cette réalité-là.

Quant aux photographies d’objets, elles voulaient révéler une initiative un peu folle, mais à mon sens très importante, qui est celle du médecin légiste de la morgue d’Alexandroúpoli, la première ville après la frontière. Le docteur Pavlos Pavlidis garde tous ces objets trouvés dans le seul but d’identifier les corps. Car à la morgue, on trouve très rarement des papiers sur eux. Aussi, les corps ont parfois été repêchés — donc l’identification visuelle est très compliquée. Lui garde ces objets, les photographie et les met sur des bases de données de la Croix Rouge ou de la police grecque. Il espère, par ce geste, qu’un proche puisse reconnaître ces biens, faire un test ADN et identifier le corps. Pavlos Pavlidis veut en fait tenter d’apporter une réponse aux familles. Mais dans la mesure où les objets sont souvent dérisoires, l’initiative fonctionne rarement. L’idée est aussi, et Sophie Djigo l’écrit dans le livre, de montrer que les morts accusent. Ils accusent davantage que les disparus. Là, on a vraiment des preuves à charge sur ce qu’il se passe aux frontières européennes.

Le travail de Bastien Deschamps est à retrouver à l’adresse suivante : https://www.bastiendeschamps.com/wtbr.php