Alors qu’en France, le Rassemblement National est aux portes du pouvoir, d’autres pays expérimentent des partis homologues depuis plusieurs années. Et les résultats sont loin de faire rêver…

« Un vent d’espérance s’est levé sur la France et il ne fait que commencer. Par ce score historique accordé au RN, les Français ont exprimé leur attachement à la France, à sa souveraineté, à sa prospérité, à sa sécurité. Les Français ont plébiscité la défense de nos emplois, de leur pouvoir d’achat. » A en croire le discours de Jordan Bardella le 9 juin dernier, une véritable révolution semble s’emparer de la France. Les mots à moitié soufflés par les sympathisants réunis au pavillon Chesnaie du Roy, la tête d’affiche du parti n’a qu’une idée à la bouche : en se rendant aux urnes, le peuple aurait décidé de reprendre son destin en main.

Mais les votes glissés en faveur du parti d’extrême-droite ressemblent parfois davantage à un acte de désespoir qu’à un « vent d’espérance. » Si certains votants se retrouvent véritablement dans les lignes du Rassemblement National, « les électeurs de l’extrême droite sont avant tout des gens qui se sentent abandonnés », nous rappelait Vincent Jarousseau en 2017. À Fismes, dans la Marne, où la liste de Jordan Bardella a recueilli 54,66 % des suffrages exprimés, la raison semble être claire : « on a essayé la gauche, on a essayé la droite. Résultat des courses : rien ne bouge. Alors, peut-être que là, ça va bouger. »

Le RN serait-il alors le parti de la dernière chance ? Pourtant, pas besoin de remonter le fil de l’Histoire pour comprendre que cette « alternative » est loin d’être la recette miracle. En Europe comme de l’autre côté de l’Atlantique, l’arrivée des partis d’extrême droite au pouvoir a eu des conséquences dramatiques sur de nombreux plans.

Une explosion de la pauvreté

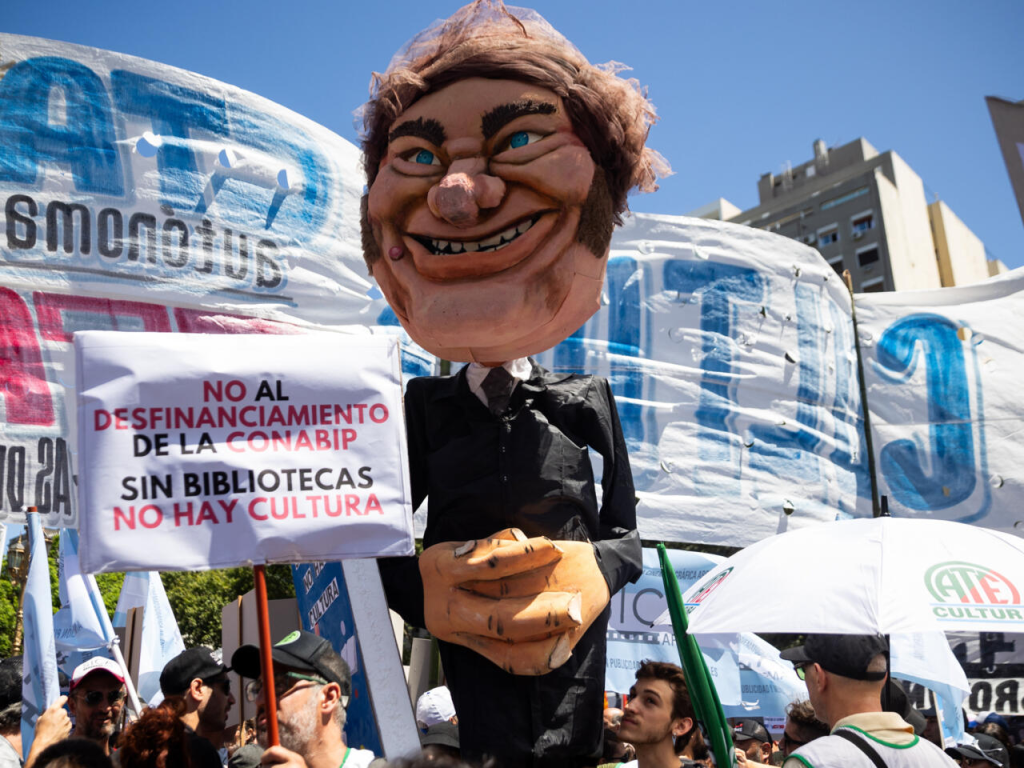

C’est un surnom qui annonce la couleur. Chez lui, on le connaît sous le nom d’El loco, « le fou », en raison de sa coiffure et de son agressivité. Climatosceptique, anti-avortement, pour la libéralisation des armes ou encore persuadé que la vente des organes humains devrait être un marché comme un autre, le personnage fait froid dans le dos. Si Javier Milei a gagné la présidence de l’Argentine en novembre dernier seulement, son bilan social provoque déjà des manifestations de plus en plus violentes dans les rues du pays. En dévaluant le peso, le nouveau Président argentin provoquait une baisse drastique du pouvoir d’achat. Décidé à vouloir détruire, selon ses mots, le « business de la pauvreté », El loco a réduit à néant la politique d’aides alimentaires à travers le territoire. 38.000 organisations ont perdu l’accès aux stocks de nourriture des pouvoirs publics et les 45.000 cantines desservant les communautés les plus modestes à travers le pays se sont retrouvées à sec. Des tonnes d’aides alimentaires, comme du lait en poudre, seraient restés pourrir dans des hangars pendant des mois, avant que des membres du gouvernement ne finissent pas l’avouer publiquement. Le taux de pauvreté dans le pays est passé de 44,7% au moment de son élection à 55,5% six mois plus tard. « Si les gens ne pouvaient pas joindre les deux bouts, ils seraient en train de mourir dans la rue » lançait Javier Milei à la sortie d’un salon agricole. Le Président vient d’ailleurs d’annoncer le licenciement de 50.000 fonctionnaires afin de poursuivre son objectif de réduction des déficits publics.

Même constat en Italie où l’extrême droite désormais à la tête du pays supprimait en 2023 le revenu de citoyenneté, d’un montant moyen de 581 euros par mois. Cet équivalent de notre RSA concernait 169.000 foyers italiens, tous prévenus par SMS de l’abrogation de leurs droits. Pas terrible pour des partis officiellement en lutte contre la pauvreté…

Concernant la Hongrie, l’exemple de l’éducation est édifiant : le gouvernement a décidé de mettre le ministère de l’éducation nationale sous tutelle du celui de l’intérieur. Au programme : cours obligatoires de religion et de morale, contrôle des manuels scolaires, mise en valeur du passé hongrois et étude obligatoire de quatre auteurs ouvertement antisémites. Les parents d’élèves sont sommés de fournir le petit matériel, crayons, feuilles, craies, mais également les chaises, balais et sacs poubelles. Les enseignants du pays se sont mobilisés contre ces contraintes budgétaires, et cet enfermement éducatif lors de grandes manifestations, fortement réprimées par le gouvernement : des dizaines d’enseignants licenciés, et une lourde modification de leur statut. Ils ne sont désormais plus fonctionnaires mais « employés de l’éducation publique ». Leur temps de travail a lui aussi été bouleversé, passant à douze heures par jour. Depuis décembre 2018, la loi dite « de la vengeance », permet aux employeurs de demander jusqu’à 400 heures supplémentaires annuelles (payables sur trois ans), faisant passer le temps de travail hebdomadaire de leurs employés à 56 heures, pour le même salaire.

Les droits des femmes et de la communauté LGBTQI+ en chute libre

Son élection en octobre 2022 avait provoqué un séisme dans la communauté européenne. En un peu moins de deux ans, le gouvernement mené par Giorgia Meloni, dirigeante du parti postfasciste Fratelli d’Italia, ont mis à mal de nombreuses avancées. En janvier 2023, les maires ont ainsi reçu l’ordre de ne plus enregistrer à l’état civil les enfants des couples homosexuels avec les noms de famille des deux parents, considérant que seules les mères ayant accouché pouvaient être reconnues. Les couples de même sexe n’ont pas accès au mariage, ni à l’adoption, ni à la procréation médicalement assistée (PMA). Fidèle à sa position anti-avortement, Giorgia Meloni est allée jusqu’à autoriser les groupes anti-IVG à entrer dans les cliniques.

En Hongrie, la lutte contre la communauté LGBTQI+ s’accompagne d’une dangereuse régression des droits des femmes, pourtant difficilement acquis. Reconduit pour un quatrième mandat consécutif en avril 2022, Viktor Orbán est allé jusqu’à infuser des mesures ouvertement homophobes dans la Constitution. Le gouvernement a mis en place la protection constitutionnelle du fœtus dès la conception pour interdire l’avortement et y a modifié la définition de la famille pour exclure le mariage homosexuel. Depuis 2021, une loi interdit aussi de « représenter l’homosexualité et le changement de genre » devant les mineurs.

Du côté de l’Argentine, le Président clamait haut et fort dès sa campagne électorale que le féminisme était le cadet de ses soucis. Il ne lui a fallu que quelques mois pour annoncer la dissolution du sous-secrétariat à la Protection contre la violence de genre. A ce jour, plus aucune institution publique n’est désormais en charge ni des droits des femmes, ni de la violence de genre. A savoir que la violence sexiste cause en moyenne la mort d’une femme toutes les 35 heures en Argentine.

Les luttes écologiques à la trappe

Difficile de consacrer toute une partie à la politique environnementale des gouvernements d’extrême droite quand celle-ci est… plus ou moins inexistante. Au Brésil, le mandat catastrophique de Jair Bolsonaro a vu s’accélérer la déforestation de l’Amazonie. En quatre ans, celle-ci a augmenté de 75% par rapport à la dernière décennie. En Suède, l’accord de coalition avec l’extrême-droite prévoyait en 2022 de revoir à la baisse les objectifs du pays en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Du côté de Budapest, Viktor Orbán a supprimé le ministère de la protection de l’environnement il y a 12 ans. Le gouvernement hongrois n’a pas soutenu les objectifs climatiques de l’Union européenne et se positionne globalement contre les énergies renouvelables.

Un renforcement de la crise migratoire

Difficile de ne pas s’apercevoir que la politique migratoire est généralement encore présentée comme le principal cheval de bataille des partis d’extrême droite, voire parfois le seul. En Hongrie, Viktor Orbán a rapidement mis en place de nouvelles stratégies anti-migrants,l’année 2015 marquant par exemple la construction d’un mur à la frontière avec la Serbie pour lutter contre l’immigration.

En Suède, un accord de coalition a été conclu avec l’extrême droite en 2022. Il laisse une place importante au programme du parti sur les questions d’immigration et de sécurité, alors même qu’il n’obtenait aucun poste de gouvernement. Le quota de réfugiés accueilli chaque année devait passer de 6.400 à 900. Les autorités allaient jusqu’à prévoir des expulsions pour mauvaise conduite. Le gouvernement se disait prêt autoriser les fouilles même en l’absence de comportements suspects dans certains quartiers dits sensibles.

La démocratie en danger

Dans les médias, la culture et jusqu’à travers les lignes de la Constitution, les partis d’extrême droite sont en en voie de saper toutes les bases des systèmes démocratiques. A la tête de la Hongrie depuis 2010, le Fidesz a acté la limitation des pouvoirs de la Cour constitutionnelle, désormais interdite de statuer sur le fond et de se référer à sa jurisprudence antérieure à 2012. Le parti a aussi modifié le système de nomination des juges de la Cour, renforçant par la même occasion l’influence du gouvernement sur sa composition et remettant en cause l’inamovibilité des juges. Un pouvoir gouvernemental qui s’est affermi pendant la crise du Covid. En 2020, le Parlement hongrois permettait à Viktor Orbán de s’attribuer des pouvoirs illimités pour une durée indéterminée. Ce dernier avait la liberté de suspendre toute loi existante et en appliquer d’autres par décret, sans contrôle parlementaire ni judiciaire.

Dès son arrivée à la présidence, le parti créait un Conseil des médias, contrôlé par le pouvoir politique, chargé notamment de vérifier le « traitement équitable » de l’information et le « respect de la dignité hongroise. » En plus de dix ans, les pressions à l’encontre des journalistes se sont multipliées.

L’Italie a quant à elle instauré une véritable réécriture de l’Histoire, à travers ses médias et ses institutions culturelles. Prête à établir « un nouveau modèle culturel », elle vise notamment à travers de nouvelles émissions à minimiser les crimes de Mussolini et de la période fasciste.

Le recul de l’extrême droite à travers l’opinion

L’Europe serait-elle sur le point de basculer dans le brun ? En fait, force est de constater que « l’alternative extrême droite » n’a pas forcément convaincu la population, et ce que cette percée pourrait être de courte durée. Après une avancée en Europe du Nord jusqu’à provoquer des coalitions gouvernementales, l’extrême droite a subi un coup d’arrêt dans les pays nordiques, faute d’avoir su imposer ses thématiques.

En Pologne, le parti ultraconservateur Droit et justice (PiS), au pouvoir pendant huit ans à partir de 2015, s’est incliné face à la coalition centriste et pro-européenne menée par Donald Tusk, ancien président du Conseil européen et Premier ministre, lors des élections parlementaires du 15 octobre 2023. Le parti d’extrême droite avait eu le temps de mettre en place la fin du droit à l’IVG et d’instaurer des « zones dans LGBT »

En avril dernier, 100.000 opposants au régime en place manifestaient dans les rues de Budapest. Le pays semble plongé dans la plus grave crise politique depuis la nomination de Viktor Orbán.

Et hors Europe, la situation ne semble guère mieux. Les manifestations d’opposition ont viré à l’émeute en Argentine, le 12 juin dernier, contre le gouvernement Milei et ses réformes meurtrières, blessant plusieurs dizaines de personnes. Le Président n’est au pouvoir que depuis huit mois.

Et pour cause : partout à travers le monde, la politique menée par les partis d’extrême droite met à mal les droits humains, les nécessaires avancées écologiques et les différentes luttes sociales. Maintenant qu’on sait, peut-être pourrait-on éviter de « tester. »