Renoncer au spécisme, c’est dévoiler mon regard, regarder en face une réalité bien plus réelle que celle, aseptisée, que nous présente notre société. Au-delà de la scène sociale, il y a l’envers du décor : le monde réel, un monde qui, en vrai, tient du cauchemar. Un billet de Domi No.

Le film de Jonathan Glazer, La zone d’intérêt, met en scène le contraste entre le quotidien banal, bucolique, de la famille de Rudolf Höss, le commandant du camp d’Auschwitz, et la vie dans ce même camp. Glazer sait que nous savons : plus d’un million de personnes ont été assassinées dans ce camp en quelques années, d’une façon préméditée, organisée et froide. Il ne nous montre pas ce qui s’y est passé, mais il nous rappelle à la fin du film à quel point l’entreprise d’extermination, la mort industrielle dans les nombreux camps, était gérée sur la base de quotas, de productivité, de résultats. Une machine de mort extrêmement efficace et absolument effroyable, qui visait pourtant des personnes qui faisaient il y a peu partie de la société…

Glazer concentre son attention, et la nôtre, sur la vie tranquille dans la maison avec jardin d’à côté, celle de la famille de Höss. Une maison qui jouxte le camp, qui en est séparée par un haut mur qui nous interdit de voir au-delà, mais qui n’arrête pas pour autant entièrement les bruits qui en proviennent. Il n’empêche : le mur qui sépare les deux mondes fonctionne à merveille et délimite parfaitement la sphère d’intérêt des membres de la famille de Höss. Femme et enfants vaquent à leurs occupation avec une belle égalité d’âme, y compris lorsqu’il s’agit de récupérer des vêtements de détenues ou des dents en or.

La thèse du film : si des individus moyens, normaux, ordinaires, peuvent réaliser des crimes monstrueux, c’est parce qu’ils ont en même temps la possibilité de continuer à vaquer sereinement à une vie sociale tout ce qu’il y a de plus ordinaire. Le contraste est saisissant entre l’intérêt affectueux que se témoignent les uns les autres ceux qui sont du camp des bourreaux et leur indifférence complète à l’égard de ceux qui sont du camp des victimes. Le film rend bien compte du fait que les nazis considéraient les Juifs et les autres détenus comme des non-personnes à éliminer sans qu’il y ait besoin d’en faire état. Le génocide a reposé d’abord sur ce négationnisme-là, un négationnisme propre aux acteurs eux-mêmes, un négationnisme par silentiation, par invisibilisation, qui passe aussi par l’absence d’affects. No problem, no comment. No problem, no feelings.

Un film nécessaire…

Il est heureux que le sujet soit enfin abordé. Les nazis et leurs proches n’étaient pas des monstres, comme on se plaît à l’imaginer : ils étaient des humains ordinaires, comme vous et moi, habités par une idéologie hiérarchiste et racialiste, fruit spécifique d’une culture millénaire qui pose qu’il y a des vies supérieures et des vies inférieures ou essentiellement nuisibles. Ils pouvaient anéantir ceux qui en d’autres circonstances auraient été leurs semblables, sans état d’âme, sans y accorder d’intérêt particulier, tout en continuant à mener leur vie normale en toute quiétude. Un génocide, comme bien d’autres entreprises de destruction, peut être accompli en toute bonne conscience, en toute indifférence, avec légèreté, bonne humeur, tranquillité. Sans que la culpabilité ne soit présente, sans que la catastrophe morale ne soit le moins du monde appréhendée. Tant que nous ferons comme s’il ne pouvait y avoir de crime qu’avec mauvaise conscience, qu’avec malaise ou culpabilité, nous n’aurons pas fait un pas pour prévenir les crimes présents et futurs.

En tant qu’opposant au spécisme, habité par le sentiment de son caractère moralement indéfendable et hanté par l’immensité des torts causés en permanence, j’ai bien sûr vu ce film avec un prisme bien particulier. Un prisme peut-être injuste, peut-être pas, mais peu importe : « Comment peut-on faire un tel film en 2023, comment est-ce encore possible ? » Si le but du film était de mettre en évidence combien la démarcation entre les êtres qui valent et ceux qui ne valent pas permet d’anesthésier toute empathie, toute pitié, autorise de faire disparaître tout intérêt porté aux vies qui ne valent pas la peine d’être considérées, alors, il n’y avait pas besoin d’aller voir du côté des années 1943 en Allemagne. Notre quotidien le plus ordinaire aurait bien suffi. Mon sentiment, lancinant : « Comment est-il encore possible d’aborder ce sujet de la banalité du mal, sans aucunement se référer à la question animale ? Comment peut-on prétendre faire voir l’aveuglement et l’indifférence d’hier, si immensément meurtriers, si monstrueusement effroyables, en restant aveugle à ce qu’il est si brûlant de dénoncer et de combattre aujourd’hui ? »

L’invocation du passé ici invisibilise le présent, le nie. Le film participe du processus même qu’il entend dénoncer. Il ne s’agit certes pas d’un négationnisme actif. Il s’agit du même négationnisme commun, qui est omniprésent et qui fonctionne simplement et en toute discrétion par omission, par absence. Nul doute que les spectateurs sont horrifiés par l’indifférence de cette famille nazie, par sa « zone d’intérêt », par le mur qui sépare les deux mondes. Mais une personne qui a « reçu l’horrible don » auquel je fais mention un peu plus loin pense immédiatement aux élevages, où l’on exploite, et aux abattoirs, où l’on tue à la chaîne sans une pensée, sans un sentiment pour les victimes. Elle pense peut-être aussi aux longues agonies sur les ponts des navires de pêche, ou plus certainement aux étals des boucheries et des poissonneries qu’elle croise à tous les coins de rue.

… mais trop peu d’actualité ?

Le film nous entraîne dans le passé pour nous montrer ce qu’il nous suffirait d’ouvrir les yeux pour voir ici et maintenant, omniprésent et effroyable : le fait qu’une catastrophe morale d’ampleur astronomique[1] n’existe pas, du moment que personne n’en parle, que personne n’y prête attention ; du moment que tout le monde s’ingénie à ne pas y penser.

Le film aurait pu plonger dans le « présent éternel » de l’exploitation animale, en faire un sujet, faire de Auschwitz et de l’indifférence des Höss la métaphore de l’exploitation animale hier et aujourd’hui. Cela n’aurait pas été très difficile : les animaux sont déjà présents dans le film, en tant que dominés, assujettis, exploités, assassinés. Le commandant est le seul à monter à cheval pour rentrer dans le camp, le symbole de sa domination sociale passant par sa domination sur l’animal ; de même, les salles de réunion des dignitaires nazis sont tapissées aux murs de trophées, de bustes ou de bois de cerfs. Enfin, à la toute fin du film, la vision des vitrines du musée contemporain d’Auschwitz, qui livrent au regard un empilement de chaussures en cuir qui avaient appartenues à des milliers de victimes humaines, des chaussures qui dans leur amoncellement m’évoquent celui de crânes humains qu’on peut voir au Centre commémoratif du génocide à Murambi, au Rwanda[2], pourrait nous signifier que l’épouvantable extermination dans les camps de la mort redoublait une exploitation animale totalement banalisée, et pourtant elle aussi sanguinaire, incroyablement massive et meurtrière[3]. Mais ça n’est bien sûr pas le parti-pris du film. Je ressens alors avec dépit (et sans doute encore de façon injuste) que si ce film avait aussi parlé d’exploitation animale, il aurait été un film extrêmement courageux. Pourtant, le fait de montrer cette insouciance du camp des bourreaux est en soi une avancée extrêmement positive, que je devrais louer comme telle, au lieu d’éprouver de la frustration. Les pires catastrophes morales se jouent en toute bonne conscience, c’est même leur nécessaire marque de fabrique, et il est fondamental de mettre ce point en avant si l’on veut un jour avancer sur ces questions. Mais je réagis comme René Vautier qui à l’époque de la guerre d’Algérie s’indignait de l’opportune distanciation des cinéastes de son temps vis-à-vis de l’urgence qu’il y avait à dénoncer ce qu’il se passait au moment même[4]. Il ne se contentait pas de noter qu’ils abordaient le sujet, il notait qu’ils l’abordaient tard, trop tard pour que ce soit vraiment utile, tard après qu’il eût été urgent de l’aborder.

L’humanisme n’est pas la fin de l’Histoire

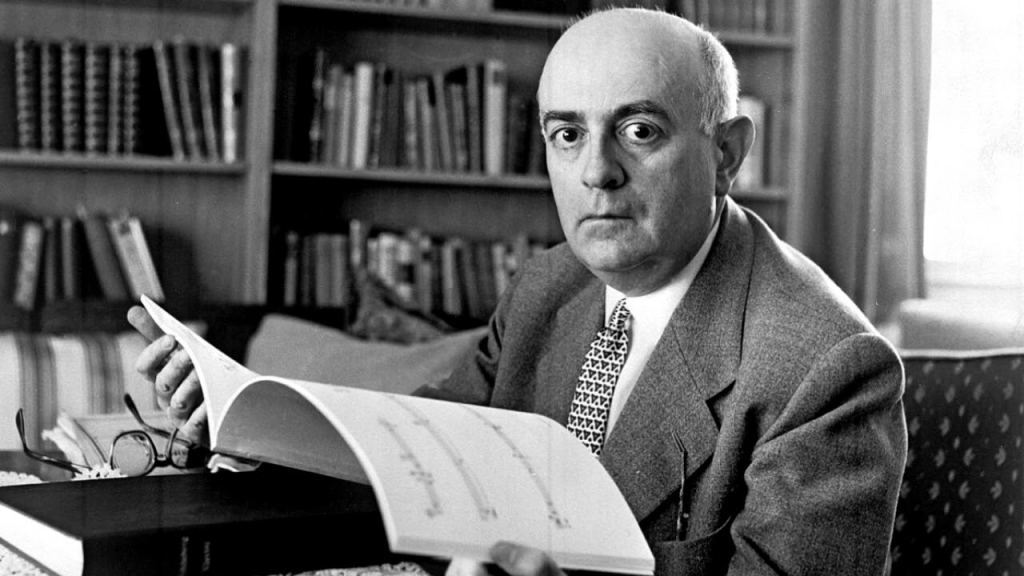

La zone d’intérêt parle donc de la façon dont nous pouvons participer au pire tout en restant tranquillement nous-mêmes, tout en menant la même existence pépère. J’aurais aimé qu’il parle de ce qu’il se passe aujourd’hui. Au lieu de quoi, le film contribue à naturaliser l’humanisme, le suprémacisme humain. S’il ne parle pas du massacre des animaux, alors que ce massacre est incessant aujourd’hui et est devenu un phénomène unique et marquant dans l’histoire de notre planète, du fait de son ampleur et de l’intensité des torts occasionnés[5] et du fait également qu’il est indéfiniment renouvelé (on fait perpétuellement naître pour tuer), alors c’est que l’horreur n’est horreur que parce que les victimes sont humaines. Et mon trouble à constater cette indifférence marquée envers le sort des victimes, qui est l’objet du film, débouche sur un malaise vis-à-vis de la morale sous-jacente, évidente, dudit film, qui est tout bonnement la morale contemporaine, la morale hégémonique : on ne doit pas tuer des humains, encore moins les tuer « comme des bêtes[6] ». La question que se posent les spectateurs du film reste : « Comment est-il possible que cette famille ait pu être aussi monstrueusement indifférente à ce qu’il advenait des victimes, alors qu’il s’agissait pourtant d’êtres humains ? » On ne peut croire que cette indifférence coupable de l’entourage des bourreaux est invraisemblable, impossible, inimaginable, comme le répètent tant de commentateurs, que si l’on adhère à la croyance que le respect de l’humanité va de soi ou devrait aller de soi, qu’il constitue le socle naturel, évident, éternel de toute morale. Pourtant, nous ne pouvons faire fi de l’histoire : les idéologies génèrent encore notre morale, elles décident de qui vivra et qui mourra, et hier comme aujourd’hui, elles restent fondées sur l’animalisation, cette animalisation qui s’applique aussi aux animaux eux-mêmes lorsqu’on les perçoit comme des bêtes, des brutes, in-intelligentes, a-individualisées, de simples moyens pour nos fins dont la vie n’a pas de valeur. Cette animalisation qui précisément nous permet finalement de massacrer aussi bien les animaux que les humains… « Sales rats ! » entend-on à un moment derrière le mur. Theodor Adorno ne se trompait sans doute pas : « Auschwitz commence lorsque quelqu’un regarde un abattoir et se dit : ce ne sont que des animaux[7] ».

Le film, comme la plupart des productions contemporaines à propos du nazisme, colporte ainsi une sorte de naturalisation de l’humanisme, du respect des autres humains, comme si l’histoire ne démontrait pas au contraire que nos morales restent pour l’instant le fruit d’un processus obéissant à des critères, non pas éthiques, mais fondamentalement politiques. Ce qui signifie aussi, et je pense que c’est heureux, que l’humanisme n’est pas la fin de l’histoire. On peut faire mieux, plus sûr, et plus juste.

Reconnaître l’Autre

Ce qui a changé pour moi avec la remise en cause du spécisme, c’est évidemment en premier lieu mon rapport aux autres. J’ai commencé à les voir, en leur donnant de l’importance. Ils sont devenus mes congénères ; plus rien ne permettait de maintenir à distance leurs existences ; au contraire, un sentiment de proximité a fait irruption, le sentiment de ce que nous avons en commun : ce sont mes semblables ! J’ai commencé à considérer ce qu’ils vivent comme aussi important que ce que je vivrais en semblables circonstances et j’en suis immédiatement venu à m’épouvanter et me révolter de ce qu’ils endurent. Et j’ai commencé à les voir partout où ils sont réellement : dans le moindre élevage à la campagne, dans le moindre produit de consommation, dans le moindre pesticide, dans le moindre détergent. Je disais plus haut que notre civilisation nous offre un décor trompeur dans lequel nous évoluons, et que derrière ce décor, malheureusement, il y a la réalité : et cette réalité, c’est un charnier permanent, incessant, un carnage perpétuel.

L’ouverture à la souffrance d’autrui, la compassion, est une ouverture à l’existence d’autrui, une reconnaissance de son existence – de l’importance de son existence[8]. L’importance de son existence « pour lui », certes, mais il s’agit bien d’une réalité objective, car sa souffrance est bien une réalité concrète, hélas, du monde réel, que je la ressente moi-même ou pas, que je m’ouvre à elle ou non. La compassion, et l’éthique, ce n’est rien d’autre que la prise en compte de la réalité des autres, la réalité de ce que vivent les autres, c’est-à-dire, la réalité. C’est ce réel qu’occulte le décor et nous masque le mur qu’érigent nos idéologies. Je me retrouve hélas totalement dans cette magnifique citation de Marguerite Yourcenar, qui me paraît bien décrire ce que ressentent tant d’antispécistes, en parlant de « l’horrible don de voir face à face le monde tel qu’il est » :

La compassion, mot plus explicite que celui de pitié, puisqu’il souligne le fait de pâtir avec ceux qui pâtissent, n’est pas, comme on le croit trop, une passion faible ou une passion d’homme faible, qu’on puisse opposer à celle, plus virile, de la justice ; loin de répondre à une conception sentimentale de la vie, cette pitié chauffée à blanc n’entre comme une lame que chez ceux qui, forts ou non, courageux ou non, intelligents ou non (là n’est pas la question), ont reçu l’horrible don de voir face à face le monde tel qu’il est[9].

Elle ajoute : « À partir de cette vision extatique à rebours, on ne parle plus de beauté qu’avec certaines restrictions. »

Du spécisme

Le spécisme, c’est au départ cette catégorisation morale des êtres sentients en fonction de leur espèce ; c’est leur réduction à leur espèce[10], et l’idée que la considération à leur apporter dépend de leur espèce. En philosophie morale, on dira qu’il s’agit de la discrimination dont sont victimes des individus, fondée sur leur espèce. Ou bien, que c’est considérer l’espèce d’un individu comme un critère de discrimination. En philosophie politique, on dira que le spécisme est une idéologie qui fait découler de l’espèce des conséquences morales et politiques et qui, notamment, organise la ségrégation et discrimination des individus en fonction de leur espèce (et tout particulièrement en fonction de leur appartenance ou non à l’humanité). Cette ségrégation et cette discrimination permettent l’asservissement, l’exploitation et l’anéantissement.

Bref, le spécisme organise de fond en comble notre appréhension du réel, tout particulièrement en fondant les distinctions sujet/objet ou personne/chose qui construisent notre propre identité en tant qu’humains en nous distinguant et opposant aux autres animaux. C’est ainsi qu’un couteau est considéré comme une arme s’il sert à égorger un humain, mais comme un outil s’il permet d’égorger un cochon. Qu’un humain peut être assassiné et être une victime, quand un animal est sans scrupules « abattu », « détruit », « pêché » ou « prélevé », etc.

Refuser le spécisme, c’est commencer à voir les individualités masquées par notre idée d’espèce, et c’est commencer à donner de l’importance… à l’importance (la valeur) qu’elles accordent elles-mêmes à leur propre vie, à ce qu’elles vivent, à ce qu’elles ressentent. C’est ainsi regarder le monde d’un œil neuf, voir qu’il est constitué d’une myriade d’autres mondes subjectifs, chacun singuliers. Ces mondes, ces planètes subjectives, nous environnent, ils ne sont nouveaux que parce que nous ne les voyions pas, ne nous y intéressions pas. Nous évoluions entre la négation et le désintérêt – les conséquences étant les mêmes au niveau éthique, car, en ce qui concerne la sentience[11], nier sa réalité et refuser de lui accorder de l’importance sont pratiquement une seule et même chose.

De nos horreurs collectives

Avoir le regard qui se dessille, c’est voir la réalité nous sauter au visage.

Voir sans cesse autour de soi, dans l’estomac de son entourage, des monceaux de cadavres et les regarder comme les organes, les corps démembrés de camarades de sentience – comme on dit frères ou sœurs d’infortune –, c’est avoir la conscience qui nous prend à la gorge, d’un crime épouvantable, d’une ampleur sans précédent, omniprésent.

Considérer que les intérêts de tous ces êtres importaient, qu’ils leur importaient sans doute autant que les nôtres nous importent à nous-même, qu’ils tenaient à leur vie comme chacun de « nous » à la nôtre, qu’ils voulaient vivre heureux et non souffrir, c’est par la force des choses reconnaître une importance immense à leur vie misérable et à leur massacre ; considérer le nombre qu’ils sont, sans cesse, à être anéantis, c’est démultiplier encore l’immensité du crime.

L’horreur profonde qui me saisit cherche des comparaisons, elle cherche à se nommer, à se crier, à se partager enfin avec les autres. Le crime infini que j’ai sous les yeux invoque des antécédents, il n’en trouve pas. D’autres horreurs collectives infiniment marquantes surgissent à mon imagination : celles des esclavages, celles des razzias, celles des travaux forcés et des tortures et meurtres de populations entières ; les crimes des asservissements des femmes au fil des siècles et du saccage organisé de leurs vies qui en résulte ; le crime des meurtres de masse, des tortures de masse, des anéantissements de civilisations… Ces crimes ont été nommés : esclavage, colonialisme, patriarcat, guerres, génocides… mais les mots même les banalisent, ils réduisent chaque cas singulier à une abstraction, et il faut revenir en imagination à la réalité qu’ils voilent involontairement pour toucher du doigt à nouveau l’immense cauchemar qu’ils recouvrent. Parmi ces crimes, un a été nommé par un mot unique, singulier, doté d’une majuscule : Shoah. Shoah signifie catastrophe en hébreu. Le terme s’est imposé depuis la sortie du film de Claude Lanzmann en 1985. Lanzmann écrit à ce sujet : « par-devers moi et comme en secret, je disais “la Chose”. C’était une façon de nommer l’innommable. Comment aurait-il pu y avoir un nom pour ce qui était absolument sans précédent dans l’histoire des hommes ? Si j’avais pu ne pas nommer mon film, je l’aurais fait. Le mot “Shoah” se révéla à moi une nuit comme une évidence, parce que, n’entendant pas l’hébreu, je n’en comprenais pas le sens, ce qui était encore une façon de ne pas nommer[12]. »

Ce mot-là, ce nom-là, devenu un nom propre, a acquis une puissance émotionnelle qu’il garde intacte, il évoque immédiatement un désastre infini, plein, entier, massif. Il figure le Mal dans sa radicalité.

C’est vers une connotation de Shoah que se tourne spontanément mon désir d’exprimer toute l’horreur ressentie. Je ne suis pas la seule. La comparaison que font spontanément tant d’antispécistes vise à concrétiser en mot le cauchemar, l’extrême radicalité du mal que perçoivent et ressentent celles et ceux « qui ont reçu l’horrible don de voir face à face le monde tel qu’il est. » L’invocation s’impose d’emblée, automatiquement, par réflexe. Il ne s’agit pas tant d’une comparaison raisonnable que d’une tentative désespérée d’exprimer ce que l’on voit, ce que l’on ressent : une abomination insondable. Mettre un mot pour soi, avant même de vouloir le faire toucher du doigt aux autres. Une atrocité sans limite, que nul terme ne pourra jamais rendre, un événement d’une ampleur infinie : une horreur proprement indicible, une situation qui mériterait un nom à elle, singulier, qui lui soit propre, qui prenne la majuscule qui lui revient. Quelque chose comme ce terme qu’utilisait Lanzmann : l’Innomable. Le terme est spontanément utilisé en couverture du très beau livre de poésie antispéciste « coup de poing » de Nicolas Steffen, Au-delà de cette frontière[13]. Ce qu’on ne peut nommer, ce qu’on ne peut qualifier. Mais « Innomable » n’a bien sûr pas l’impact émotionnel qu’a pris « la Shoah »[14]. Cet impact reste à construire, il émergera lorsque la société tout entière regardera l’élevage et la pêche, la consommation des non-humains, l’exploitation animale, comme une monstruosité sans nom. Il faudra que cette abomination perpétuelle cesse enfin pour qu’elle soit vraiment désignée, qu’elle reçoive un nom qui lui soit propre, son nom. C’est le sens du combat antispéciste.

Des hommes et des femmes ont tenté d’utiliser publiquement la Shoah comme révélateur, comme cri d’horreur, comme évocation du gouffre moral, de la catastrophe morale absolue. Marguerite Yourcenar, Isaac Bashevis Singer, Charles Patterson, Helmut Kaplan, J. M. Coetzee, et tant d’autres, connus ou inconnus, multiplient les références, et leurs invocations ont effectivement la puissance que leur confère le mot[15]. Isaac Bashevis Singer (Prix Nobel de littérature, à ne pas confondre avec Peter Singer), exprime par exemple :

« Tous ces philosophes, les dirigeants de la planète […] se sont persuadés que l’homme, espèce pécheresse entre toutes, domine la création. Toutes les autres créatures[16] n’auraient été créées que pour lui procurer de la nourriture, des fourrures, pour être martyrisées, exterminées. Pour ces créatures, tous les humains sont des nazis ; pour les animaux, c’est un éternel Treblinka[17]. »

Isaac Bashevis Singer ne parlait pas sans savoir de quoi il parlait, étant un des rares survivants parmi les siens. Mais on peut citer tout aussi bien le philosophe allemand Helmut Kaplan :

« Un jour, nos petits-enfants nous demanderont : où étais-tu pendant l’Holocauste des animaux ? Qu’as-tu fait contre ces crimes horribles ? Nous ne pourrons donner la même excuse une seconde fois, dire que nous ne savions pas[18]. »

Le parallèle ou l’analogie est dans l’esprit de toute personne sensibilisée à la souffrance animale. Je crois qu’elle ne peut pas ne pas l’être ; on l’utilise publiquement ou pas, mais on n’en pense pas moins. Et la comparaison n’a bien évidemment pas grand chose à voir avec une comparaison stricto sensu entre « les Juifs » et « les animaux », ni même finalement entre la Shoah et le massacre des non-humains : elle tient certainement bien moins au fait que certains dispositifs sont similaires, comme on l’a souvent fait remarquer[19], qu’à une horreur et une indignation, ainsi qu’un immense sentiment de solidarité avec les victimes de ces gigantesques tueries institutionnalisées, qui apparaissent paradoxalement immédiatement semblables dans leur incommensurabilité. Dans les deux cas, la conjonction du nombre incroyable de victimes et de l’importance et de la durée des souffrances endurées, et du fait qu’elles ont été anéanties en masse pour réaliser un pur délire (raciste dans un cas, spéciste dans l’autre), ne peut que susciter des sentiments d’épouvante et de stupéfaction mêlées. Je ressens spontanément que rien ne peut être plus effroyable que ces événements pourtant si différents l’un de l’autre – qui ont pourtant eu lieu, et pour l’un, qui se perpétue jour après jour sous nos yeux dans la plus complète indifférence de notre société.

C’est ce qu’exprimait François Cavanna dans Charlie Hebdo du 22 février 1995, avec des mots qui me paraissent très juste :

« Tout le monde est d’accord pour dire que les Juifs ont été traités par les Nazis comme des animaux… et paradoxalement tout le monde refuse de faire en sorte que les animaux cessent d’être traités de la sorte ! […] Alors écoutez voir. Dire qu’à Auschwitz les hommes étaient traités comme des bêtes, ça reflète la réalité ? Ça ne choque personne ? Bien d’accord ? Donc, il faut que la réciproque soit vraie, sans quoi la comparaison ne fonctionne pas. La réciproque est : les animaux élevés en batterie sont traités comme les hommes l’étaient à Auschwitz. Il n’y a là aucune intention de dénigrer, de minimiser, surtout pas d’insulter. Seulement un sursaut d’horreur, une immense pitié pour toutes les victimes de toutes les saloperies. Et si ça vous choque, c’est que vous sacralisez l’homme, c’est-à-dire votre propre espèce – l’image de Dieu ! –, et méprisez tout qui n’est pas l’homme. En plus, vous attribuez aux mots une espèce d’action magique, vous criez à l’irrespect, au blasphème, là où il n’y en a pas. La compassion ne se mesure pas, ne se divise pas. Là où il y a souffrance, quelle qu’elle soit, je m’indigne. »

L’animalisation des animaux

Cavanna et les autres ont eu l’intuition, qui ne paraît si invraisemblable qu’à ceux qui ont le suprémacisme humain chevillé à l’âme et au corps, qu’il y a un total continuum de mépris vis-à-vis des bêtes et des humains. Intuition qui va à l’encontre frontale des proclamations humanistes, qui veulent qu’un fossé sépare les deux et que placer « l’Homme » sur un piédestal constitue un rempart décisif contre la barbarie.

La Shoah a été instrumentalisée par les humanistes, par les partisans du suprémacisme humain : l’horreur absolue aurait en effet découlé de l’« animalisation de l’Homme[20] ». C’est cela qui aurait constitué le crime impardonnable, et qui aurait infligé un soufflet mortel à l’idée d’un processus historique de civilisation. Alors qu’il devrait au contraire sauter aux yeux, j’en ai déjà parlé, que les pires atrocités dont ont été victimes des humains de la part d’autres humains n’ont été possibles que parce qu’il y avait déjà un processus courant d’animalisation des non-humains – celle-ci étant le préalable obligé à l’anéantissement des uns et des autres. L’animalisation des animaux : l’expression peut paraître paradoxale, mais elle serait en fait limpide si nous ne vivions sous régime spéciste. C’est le fait de les considérer comme des sous-êtres, asservissables et massacrables à merci. Holocauste est initialement le terme qui désigne le « sacrifice » sanglant d’animaux sur un autel quelconque[21]. Dans notre civilisation, c’est tout les jours holocauste.

Cette animalisation des animaux est le préalable obligé à l’animalisation des humains, nécessaire si on veut eux aussi les « détruire ». Comme le dit si bien Axelle Playoust-Braure :

« Lorsque les mouvements progressistes s’indignent de la déshumanisation sans comprendre le lien avec le spécisme, lorsqu’ils restent frileux voire activement opposés à l’idée d’intégrer dans leurs principes l’existence d’un système d’oppression spécifique aux animaux, ils se privent d’une clé de compréhension cruciale, de leviers de prévention incontournables. Comment prévenir d’autres génocides, massacres et traitements dégradants si, partout, les munitions pour « animaliser » sont disponibles et reproduites en permanence ? La critique du spécisme ne peut rester plus longtemps en périphérie des discussions et recherches portant sur les rapports de pouvoir ; elle devrait figurer, au même titre et pour les mêmes raisons, à l’agenda de toutes les forces critiques et progressistes[22]. »

Comme je le disais, la comparaison avec la Shoah ne porte que superficiellement sur les moyens mis en œuvre, et ce n’est généralement pas à eux qu’on pense vraiment quand on les met en avant ; et la comparaison est bien sûr inopérante pour ce qui est de la finalité respective de ces massacres monstrueux. La comparaison porte en fait sur ce qui est essentiel, et qui est précisément ce que les humanistes refusent de toute leur force de considérer, et qu’ils combattent en criant au blasphème : l’invocation de la Shoah se veut porter la force de l’indignation que devrait susciter en toute occasion une entreprise de destruction massive d’êtres comme s’ils étaient des choses, le mal qui en résulte, qui est le mal fait à des êtres souffrants, des êtres aimants et désirants, des êtres vulnérables, en prise à l’angoisse, mortels. Une tentative désespérée d’exprimer et de faire émerger le scandale absolu que ce mal représente.

La « dignité de l’Homme » n’est pas le rempart contre la barbarie

Mais la mémoire de la Shoah n’est pas censée prévenir de nouvelles atrocités, hélas, elle a été récupérée pour faire la promotion de l’idée d’Humanité. L’humanisme a redoré son blason à bon compte, lui qui, complice ou complaisant, avait trempé dans toutes les horreurs des XIXe et XXe siècles, avec l’esclavage, la colonisation et le racisme, l’appropriation des femmes et des enfants, l’enfermement des fous et les entreprises eugénistes de purification de l’espèce[23] : après guerre et au fil des décolonisations, l’humanisme s’est refait une virginité, il s’est fait l’apôtre d’une égalité humaine désormais sans gradations ni dégradations[24] et a promu une nouvelle justice. Il a fait de la Shoah le symbole même de ce à quoi peut aboutir « l’oubli de l’humanité en l’homme », le fait de réduire celle-ci (l’humanité) à une condition animale – comme le faisait effectivement explicitement l’idéologie nazie, mais comme le faisait également si bien l’humanisme colonialiste et patriarcal. Le rappel incessant de l’« éminente dignité de l’homme », de tous les hommes (et même les femmes, désormais !), devait permettre que de telles atrocités ne se reproduisent pas, répète l’humaniste.

On sait pourtant de mieux en mieux, aujourd’hui, ce qu’il en est : des études de psychologie sociale se multiplient, qui montrent à quel point la propension au spécisme et celle au racisme et au sexisme (et aux autres types de stigmatisation, d’oppression, d’exploitation) sont corrélées et interconnectées, et à quel point en combattre une permet de faire reculer les autres. Ce que criaient les animalistes dans le désert est aujourd’hui entériné par des recherches scientifiques nombreuses. La « dignité de l’Homme » n’est pas le rempart contre la barbarie qu’on a si volontiers proclamé après guerre : si elle est établie à l’encontre des autres animaux, qu’on continue à considérer comme « indignes », cette « dignité » apparaît au contraire comme le substrat extrêmement nutritif sur lequel fleurit en gerbe la barbarie[25]. Car continuer à considérer qu’il y aurait des êtres supérieurs (dignes) et des êtres inférieurs (vils), c’est bien sûr aussi permettre de considérer qu’il peut y avoir des gradations de valeur également au sein du groupe proclamé supérieur : on y est plus ou moins égaux, et certains le sont moins que d’autres[26] !

Lorsqu’on fait publiquement un parallèle avec la Shoah, ou même avec toute autre grande catastrophe morale concernant des humains, on déclenche des cris d’orfraie, quand ce n’est pas un lynchage médiatique. Mais le scandale n’est pas toujours où pointe le doigt… En tant que nous sommes horrifiés par le sort réservé aux non-humains dans nos sociétés, nous sommes plus souvent qu’à notre tour en butte à la méchanceté de nos opposants, qui aiment souvent remuer le couteau dans la plaie. C’est une façon bien à eux d’essayer de (se) nier la réalité des crimes auxquels ils participent, et de nous faire payer le fait qu’on la révèle, ne serait-ce qu’en refusant fermement d’y prendre part. Et nous sommes plus souvent encore en butte à la banalité de leurs références aux tortures et aux morts des non-humains : ils en parlent quotidiennement comme si de rien n’était, comme si elles étaient insignifiantes. Alors que le spectacle des plats de viande servis à table nous donne envie de vomir notre dégoût devant cette indifférence sanguinaire, envahis d’incompréhension, d’indignation[27]… Marguerite Yourcenar, encore :

« Tu ne feras pas souffrir les animaux, ou du moins tu ne les feras souffrir que le moins possible, ils ont leurs droits et leur dignité comme toi-même”, est une admonition bien modeste ; dans l’actuel état des esprits, elle est, hélas, quasi subversive. Soyons subversifs. Révoltons-nous contre l’ignorance, l’indifférence, la cruauté […][28] »

Nous ne devons pas nous laisser intimider. Le véritable héritage de la Shoah et des autres catastrophes morales d’ampleur similaire, c’est bien évidemment un devoir de mémoire, mais certainement pas ce devoir de mémoire figé, comme tétanisé devant l’horreur ou le sacré : c’est le devoir de mémoire actif du résistant, qui se mue en « No Pasaran! » et en « Plus jamais ça ! », qui ne reste pas enfermé dans un passé révolu mais qui actualise le devoir de résistance. Évidemment, l’histoire ne se reproduit jamais à l’identique, et nous nous devons de ne pas laisser se perpétrer de nouvelles abjections, de ne pas les laisser continuer et encore moins se développer comme le fait continûment l’exploitation animale. Comme le dit Charles Patterson, « le principe commun [aux abominations dont on parle], c’est la capacité de faire tout ce qu’on veut aux plus faibles, qu’ils soient des animaux, des Juifs, des femmes, des esclaves[29] ». C’est quelque chose de très simple à comprendre et à ressentir, et aucun gardien de quelque temple que ce soit ne pourra nous empêcher de penser cela, d’éprouver cela. Et de le dire, de le crier, de toutes les façons possibles.

Il faut prendre au sérieux la question animale

J’affirmais à plusieurs reprises dans ce texte que ce sont toujours des idéologies qui impriment dans notre culture ou dans notre droit qui peut vivre et qui peut mourir. Toujours… Je ne veux pas dire que ce sera toujours ainsi, mais plutôt que ça a toujours été ainsi jusqu’à présent. Le racisme esclavagiste était une telle idéologie, de même que les antisémitismes chrétien ou nazi. L’humanisme aussi est une telle idéologie, fondée sur l’idée ancienne, mais désormais obsolète au niveau philosophique et scientifique, d’une échelle des êtres, d’une échelle des essences, des natures. On sait aujourd’hui que les essences ou les natures n’existent pas, ni leurs échelles en termes d’inférieurs, d’égaux, de supérieurs[30]. La morale des sociétés s’est longtemps confondue avec l’idéologie, et s’est forgée au hasard des circonstances historiques, des aléas civilisationnels, sans réellement s’attacher à être fondée d’une façon défendable rationnellement. Les idéologies sont en quelque sorte des récits perçus comme convaincants ; à force de pilonnage idéologique sur fond de complaisance populaire, les nazis ont eu besoin de moins de vingt ans pour convaincre une part importante de la population allemande qu’il était nécessaire de se débarrasser des Juifs, qui étaient pourtant leurs concitoyens. Et l’on croirait que notre rapport aux autres animaux, ce rapport d’exploitation continuelle qui puise dans plus de deux millénaires d’idéologie spéciste, serait d’emblée défendable, sans qu’il y ait besoin de l’examiner de près ? Heureusement, notre rapport à la morale change depuis quelques décennies, et devient critique : l’éthique est devenue un champ de recherche à part entière, de plus en plus indépendant des parti-pris politiques et théologiques, et soumis à discussions académiques contradictoires et rigoureuses. Une résultante heureuse de cette évolution a été la publication en 1975 du livre de Peter Singer, Animal Liberation[31]. Après bientôt cinquante ans de polémiques profondément argumentées[32], il y a aujourd’hui un consensus quasi-total, chez les chercheurs qui travaillent sur l’éthique des êtres sentients, pour refuser l’exploitation animale, considérée comme inadmissible moralement. Je renvoie à la Déclaration de Montréal sur l’exploitation animale, proclamée en 2023 et signée, fait unique dans la discipline, par plus de 550 docteurs en philosophie morale ou politique de 40 pays des cinq continents, et qui déclare que « l’exploitation animale est foncièrement injuste ». La Déclaration a été publiée en Une du Monde[33] : « Nos travaux s’inscrivent dans des traditions philosophiques diverses et nous sommes rarement tous du même avis. Nous nous accordons toutefois quant à la nécessité de transformer en profondeur nos relations avec les autres animaux. Nous condamnons l’ensemble des pratiques qui supposent de traiter les animaux comme des choses ou des marchandises. […] Le fait que ces individus ne soient pas membres de l’espèce Homo sapiens n’y change rien : s’il semble naturel de penser que les intérêts des animaux comptent moins que les intérêts comparables des êtres humains, cette intuition spéciste ne résiste pas à un examen attentif. Toute chose égale par ailleurs, l’appartenance à un groupe biologique (qu’il soit délimité par l’espèce, la couleur de peau ou le sexe) ne peut justifier des inégalités de considération ou de traitement. [Et] les capacités d’un individu à composer des symphonies, à faire des calculs mathématiques avancés ou à se projeter dans un avenir lointain, aussi admirables soient-elles, n’affectent pas la considération due à son intérêt à ressentir du plaisir et à ne pas souffrir. Les intérêts des plus intelligents parmi nous n’importent pas davantage que les intérêts équivalents de ceux qui le sont moins. Soutenir l’inverse reviendrait à hiérarchiser les individus en fonction d’une faculté n’ayant aucune pertinence morale.[34] »

Voilà ; c’est tout. Il faut prendre au sérieux la question animale, et il faut prendre la mesure de la catastrophe morale inouïe que constitue l’exploitation et le massacre des non-humains. Il faut cesser de faire comme si rien n’était acquis au niveau éthique, cesser de se voiler la face, cesser de faire silence, cesser de ne rien ressentir. cesser de ne rien dire. C’est tout ce que je voulais dire.

Domi No, le 7 avril 2024

[1] On tue chaque année entre dix et trente fois plus de poissons qu’il n’y a d’étoiles dans notre galaxie, nous disent Yves Bonnardel et Axelle Playoust-Braure dans Solidarité animale. Défaire la société spéciste, La Découverte, 2020, p. 69.

[2] J’en profite pour rappeler que ce 7 avril 2024, nous commémorons les trente ans du déclenchement du génocide des Tutsi au Rwanda ; un génocide, il n’est pas inopportun non plus de le rappeler, qui n’aurait pu avoir lieu sans la complicité active du gouvernement français d’alors et du clergé catholique rwandais, soutenu par le Vatican. Lire à ce propos Jean-Paul Gouteux, Un génocide sans importance. La France et le Vatican au Rwanda, éd. tahin party, 2007 et Jacques Morel, La France au cœur du génocide des Tutsi, L’esprit frappeur, 2010. Une revue est éditée à cette date anniversaire, dédiée à faire le point sur l’implication française dans cette abominable tragédie, loin des diversions mises en scène par l’État français : La Nuit rwandaise, Izuba éditions.

[3] Je sais bien sûr que comparer ces deux amoncellements peut être ressenti comme scandaleux, obscène, immoral, ordurier. Je suis sincèrement désolé pour celles et ceux qui sont choqués, et aimerais profondément que ce ne soit pas le cas. Je compare néanmoins, car mon intention n’est pas de choquer, ni de blesser quiconque en blasphémant, et encore moins de ravaler des victimes à un rang indigne. Je compare, car ce n’est ni scandaleux ni ordurier à mes yeux, et parce que je ressens l’urgence qu’il y à faire cette comparaison : c’est le fait de faire souffrir et tuer un être sentient sans nécessité qui devrait être ressenti comme un scandale en soi, une tragédie, quelle que soit son espèce, quelle que soit son histoire. Mais la culture de notre société est profondément spéciste et veille en toute chose à ce qu’on ne traite pas de façon semblable des faits semblables, selon qu’ils concernent des humains ou d’autres animaux. Une histoire toute récente illustre parfaitement combien traiter un humain d’une façon qui rappelle l’exploitation animale, tout particulièrement en utilisant des parties de son corps, et quand bien même on ne l’aurait pas personnellement lésé parce qu’il était déjà mort, est perçu comme une atteinte insoutenable à la dignité humaine, et comme tel inexcusable : « L’université d’Harvard retire la peau humaine sur un des livres de sa bibliothèque et présente ses excuses », Le Parisien, 29 mars 2024. Dans l’humanisme, c’est moins le fait de maltraiter des humains qui est condamné, que de les traiter « comme des animaux ». Triste morale, qui sacralise l’Humanité, mais ne s’indigne pas tant des souffrances réelles.

[4] Je ne retrouve pas l’extrait où René Vautier parlait de ces cinéastes sur un mode sarcastique ; mais ce formidable militant et lui-même cinéaste a par exemple produit en 1974 Le remord, un (très) court film d’un dialogue critique sur cette question des intellectuels ou cinéastes engagés en temps de guerre.

[5] Des chercheurs ont proposé de caractériser l’anthropocène par l’omniprésence des os de poulet : « Bienvenue dans l’ère géologique du poulet en batterie », Le Monde, 13 décembre 2018. Chaque année dans le monde, ce sont plus de 70 milliards de vertébrés terrestres qui finissent leur très courte mais effroyable vie dans les abattoirs. Mais aussi plus de mille milliards de poissons qui sont mis à l’asphyxie lente, et quelques 25 mille milliards de crevettes qui sont « produites ». Leurs conditions de vie et de mort sont rien moins que glaçantes. Si l’on veut un aperçu des terribles souffrances infligées, on peut par exemple se reporter à Joan Dunayer, Poissons. Le carnage, éd. tahin party, 2004, ou à Alison Mood, « Le pire a lieu en mer », Les Cahiers antispécistes, n° 34, traduit de l’anglais par Emmanuelle Barraud, extrait du chapitre 19 du rapport Worse things happen at sea : welfare of wild caught fish, publié sur le site fishcount.org.uk en 2012.

[6] Ou, dit autrement, « comme des Nègres » : on sait que Aimé Césaire, dans son Discours sur le colonialisme, soutenait que « ce [que l’humaniste européen] ne pardonne pas à Hitler, ce n’est pas le crime en soi, le crime contre l’homme, ce n’est pas l’humiliation de l’homme en soi, c’est le crime contre l’homme blanc, C’est l’humiliation de l’homme blanc, et d’avoir appliqué à l’Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu’ici que les Arabes d’Algérie, les coolies de l’Inde et les nègres d’Afrique. »

[7] Theodor W. Adorno, Minima moralia: réflexions sur la vie mutilée, §68, Payot, 2003 (rééd.), p.142. Cité dans Charles Patterson, Un Éternel Treblinka. Des abattoirs aux camps de la mort, trad. française Dominique Letellier, Calmann-Levy, 2008.

[8] C’est pourquoi les vidéos d’enquête de L214 ont joué un si grand rôle dans la révolution culturelle en cours : les souffrances données à voir sont si atroces que nous ne pouvons guère nous défendre de les considérer, malgré le fait que « il ne s’agit que d’animaux » ; elles font sauter au moins l’un des verrous du spécisme.

[9] Marguerite Yourcenar, Souvenirs pieux : Le Labyrinthe du monde I, Gallimard, 1974, pp. 230-231.

[10] Un saumon (ou un poulet…) n’est pour nous qu’un spécimen indifférencié de l’espèce saumon et nous apparaît spontanément tout entier résumé dans le fait qu’il est « un saumon » ; on ne fait pas advenir son individualité à notre conscience, et la notion d’espèce nous sert à occulter tout ce qui en fait un être singulier – alors que nous-mêmes, humains, sommes, chacun, des êtres singuliers irréductibles à notre seule espèce, ne serait-ce que par nos vécus propres. Une même réduction « raciale » est opérée par le racisme, par exemple ; c’en est même le premier acte.

[11] La sentience est la capacité à éprouver des sensations et des émotions, notamment de souffrance et de plaisir.

[12] Claude Lanzmann, Le lièvre de Patagonie. Mémoires, Gallimard, 2009, p. 525.

[13] Nicolas Steffen, Au-delà de cette frontière, éd. du sable, 2022.

[14] Le terme a d’ailleurs aussi été repris comme titre du dixième numéro de la revue La Nuit Rwandaise, Izuba éd., 2016. Une revue que tous les Français devraient avoir lue au moins une fois.

[15] Déjà avant l’irruption de l’antispécisme en France, Alfred Kastler (Prix Nobel de physique), Jean-Claude Nouët et Michel Damien ont tenté de rendre l’horreur de l’exploitation animale en nommant leur livre sur l’élevage Le grand massacre (1981), sans mention autre, peut-être bien dans l’espoir que la formule en vienne à désigner l’élevage. Bien qu’ils se veuillent en quelque sorte « modérés » (ils ne prônaient même pas le refus des produits carnés), ils n’ont pu faire l’économie non plus, en conclusion du livre, de l’évocation des camps concentrationnaires et des exterminations nazies.

[16] Je n’ai pas été vérifier dans le texte original en yiddish, mais on traduit souvent faussement l’anglais « creature », par le français « créature », qui a une connotation soit religieuse, soit paternaliste. Peut-être la traduction correcte ici est-elle plutôt « être » : « Tous les autres êtres… »

[17] Émission sur Un éternel Treblinka, Transcription de l’émission consacrée au livre de Charles Patterson sur France Culture, 8 fév. 2008 https://www.l214.com/france-culture-eternel-treblinka1/2

[18] Cité dans Anne Renon, « Eternal Treblinka », Les Cahiers antispécistes, n° 22, février 2003.

[19] On évoque alors les transports sur longue distance dans des wagons à bestiaux sans eau ni nourriture, sans pause ni sortie ; la détention concentrationnaire, les mauvais traitements et le traitement industriel, sériel, rationalisé et de masse du meurtre ; l’indifférence des populations au sort des victimes, indifférence plus ou moins teintée d’hostilité ; les liens étroits entre les idéologies raciste et spéciste…

[20] Avec le grand « H » qui s’impose (n’est-ce pas ?). Et on ne parle pas ici des femmes, sans majuscule, qui de toute façon ont été animalisées de tous temps dans notre civilisation.

[21] https://fr.wikipedia.org/wiki/Holocauste_(sacrifice)

[22] Axelle Playoust-Braure, in Y. Bonnardel et A. Playoust-Braure, Solidarité animale, op. cit., p. 157.

[23] Qu’en dit Aimé Césaire ? « … on se tait à soi-même la vérité, […] que c’est du nazisme, oui, mais qu’avant d’en être la victime, on en a été le complice ; que ce nazisme-là, on l’a supporté avant de le subir, on l’a absous, on a fermé l’œil là-dessus, on l’a légitimé, parce que, jusque-là, il ne s’était appliqué qu’à des peuples non européens ; que ce nazisme-là, on l’a cultivé, on en est responsable, et qu’il sourd, qu’il perce, qu’il goutte, avant de l’engloutir dans ses eaux rougies, de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. » Op. cit.

[24] Avec un succès très nuancé : de nombreuses analyses antispécistes montrent à quel point l’humanisme produit en permanence les fameuses munitions de Axelle Playoust-Braure pour discriminer des catégories au sein même de l’espèce supérieure.

[25] Cf. Will Kymlicka, « Des droits humains sans suprématie humaine », L’Amorce, 13 février 2023. On peut aussi se reporter aux multiples travaux de recherche, extrêmement éclairants, des psychologues sociaux Kristof Dhont, Gordon Hodson, Kimberly Costello, Lucius Caviola, etc. Une liste (incomplète) des études menées sur le thème du spécisme et de la déshumanisation a été établie par Yves Bonnardel.

[26] Cf. David Olivier, « Supériorité », et Yves Bonnardel, « Les animaux à l’assaut du ciel », in Yves Bonnardel, Thomas Lepeltier, Pierre Sigler, La Révolution antispéciste, Presses universitaires de France, [2018] 2023.

[27] Lire à ce propos « Les monstres gentils », de Antoine Comiti, dans Les Cahiers antispécistes, n° 25, octobre 2005.

[28] Les yeux ouverts, op. cit., p. 157.

[29] Retranscription de l’émission Les vendredis de la philosophie intitulée « Logiques de l’abattoir », consacrée au livre Un éternel Treblinka de Charles Patterson, diffusée par France Culture le 8 février 2008.

[30] Voir le texte inaugural de l’antispécisme francophone : David Olivier, « Qu’est-ce que le spécisme ? », Les Cahiers antispécistes, n° 5, déc. 1992. Voir également cette critique de l’humanisme « à la française », du même auteur : « Luc Ferry ou le rétablissement de l’ordre », Les Cahiers antispécistes, n° 5, décembre 1992.

[31] Peter Singer, La libération animale, Petite bibliothèque Payot, 2012 [1975].

[32] Je parle des polémiques académiques qui ont lieu dans le monde anglo-saxon tout particulièrement, et en aucun cas des polémiques de salon qu’on voit s’afficher en France dans les médias, de la part de philosophes ou de journalistes qui ne tiennent aucun compte de l’état de l’art en philosophie morale et qui reprennent des arguments éculés qui ont pour la plupart été réfutés dès les années 1970-80. Lire à ce propos Thomas Lepeltier, L’Imposture intellectuelle des carnivores, Max Milo, 2017 ; Thomas Lepeltier et Yves Bonnardel, « L’antispécisme face à ses détracteurs », L’Amorce, mai 2019, ou bien encore Yves Bonnardel, Thomas Lepeltier et Pierre Sigler, « Il est navrant de constater que des universitaires dénigrent l’antispécisme de manière expéditive », Le Monde, 10 juillet 2018. Et enfin, Yves Bonnardel, « Mais qu’est-ce qu’ils ont tous contre l’antispécisme ? », L’Amorce, 1er novembre 2021.

[33] Collectif, « L’appel de quatre cents philosophes : “Nous déclarons que l’exploitation animale est injuste et moralement indéfendable” », Le Monde.fr, 4 octobre 2022.

[34] « Déclaration de Montréal sur l’exploitation animale », L’Amorce, 4 octobre 2022.